Il 2 settembre su questo blog abbiamo presentato la nostra prima novità di settembre, Una lettera per Leo, di Sergio Ruzzier, autore e illustratore italiano che da anni vive a New York.

Il 2 settembre su questo blog abbiamo presentato la nostra prima novità di settembre, Una lettera per Leo, di Sergio Ruzzier, autore e illustratore italiano che da anni vive a New York. In questo libro Sergio ha nascosto un omaggio a un grande illustratore americano che è stato suo maestro, Maurice Sendak.

Così ai nostri lettori abbiamo proposto un gioco: trovare, tempo un mese, questo riferimento nascosto fra le pagine del libro. Oggi il mese a disposizione è trascorso, quindi da questo momento avete licenza, nei commenti a questo post, di tentare la vostra risposta. Il primo che azzecca quella giusta riceverà in regalo un libro a scelta dal nostro catalogo.

Pronti? Via!

Bene, ora se avete risposto, mentre aspettate di sapere se avete vinto, leggete questa intervista a Sergio Ruzzier in cui si racconta come fu che partì per gli Stati Uniti in cerca di fortuna e incontrò proprio Maurice Sendak.

|

| Sergio Ruzzier, illustrazione per The New Yorker. |

|

| Sergio Ruzzier, illustrazione per Forbes. |

Senz'altro. In Italia, fino a quel tempo (metà anni Novanta), avevo pubblicato qualche fumetto su Linus e ben poco altro. Vivere coi miei disegni era un miraggio. Ma volevo anche scappare da Milano, per vari motivi.

|

| Sergio Ruzzier, illustrazione per Worth. |

In che anni sei partito e come sono state le tue prime esperienze professionali come illustratore?

Mi sono trasferito esattamente vent'anni fa, nel 1995. C'ero stato una prima volta un anno prima, in vacanza. In quell'occasione, su consiglio di Cristina Taverna della galleria Nuages, ero andato a trovare l'illustratore Paul Davis, che visti i miei disegni ha chiamato per me l'art director del New Yorker (il mio inglese era patetico). Ho cominciato così a collaborare con loro e nel frattempo ho rimpolpato il mio portfolio per mostrarlo ad altri giornali. Un anno dopo, appunto, ho deciso di andare a vivere lì. Per un po' di anni ho fatto soprattutto illustrazioni per giornali e riviste, anche se col tempo la cosa è diventata noiosetta. Il mio obiettivo era già allora il libro a figure, ma all'inizio ho incontrato parecchie resistenze da parte degli editori. Dicevano che il mio lavoro era troppo "sophisticated", "european" e addirittura "disturbing" per il mercato americano. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Frances Foster che è stata la prima editor a darmi fiducia.

|

| Copertina di The Room of Wonders, primo libro con F. Foster |

È cambiato oggi il tuo modo di lavorare rispetto ad allora?

Per quanto riguarda la tecnica, no. Ho da sempre privilegiato disegnare a pennino e china e dipingere all'acquerello. Poi ovviamente il lavoro sui libri è una cosa completamente diversa dal lavoro per i periodici, che ormai non faccio più, o solo occasionalmente.

In un tuo pezzo per il bollettino della Society of Children’s Book Writers and Illustrators, tradotto dalle figuredeilibri.com nel 2011 (che consigliamo vivamente di leggere; e se avete tempo leggete pure questo), hai raccontato che fra i primi libri che hai avuto da piccolo c'era la serie Piccolo Orsacchiotto, scritta da Else Holmelund Minarik e illustrata da Maurice Sendak. In che modo pensi che questi libri abbiano influenzato il tuo modo di illustrare?

Be', l'imprinting è stato fortissimo. In quelle pagine c'è una malinconia inafferrabile e penetrante che ha senz'altro contribuito alla formazione del mio gusto. Più avanti negli anni, quando da ragazzino cercavo di imparare a usare il pennino, avere quelle splendide tavole a portata di mano mi ha aiutato molto. Le prime edizioni italiane Bompiani del Piccolo Orsacchiotto, tra parentesi, erano prodotte benissimo. Sendak stesso mi ha detto che erano le sue preferite, ancora più di quelle originali americane.

Nel 2011, con tua grande sorpresa, sei stato selezionato insieme ad altri tre illustratori, da The Sendak Fellowship per un soggiorno di un mese da trascorrere in Connecticut, disegnando in compagnia di Sendak. Brevemente, puoi raccontarlo?

Già venire a sapere che Sendak conosceva il mio lavoro è stato un colpo al cuore. È stato un mese splendido. Ho disegnato benissimo, chiacchierato con lui e con gli altri tre fellow (Ali Bahrampour, Frann Preston-Gannon e Denise Saldutti), passeggiato nei boschi con lui e il suo pastore tedesco Herman, frugato nella sua biblioteca e nelle sue collezioni di disegni e manoscritti. E ho cucinato parecchio. Sendak ha mangiato il mio risotto con la salsiccia e i miei gnocchi al ragù (non la stessa sera). Poi il mio rapporto con Sendak è andato comunque avanti con visite e telefonate, anche se purtroppo non a lungo, avendo lui deciso di morire qualche mese dopo.

|

| Maurice Sendak, Sergio Ruzzier e Viola Ruzzier (Photo by Dona Ann McAdams/Sendak Fellowship 2011). |

Se posso osare, per quale ragione pensi che Sendak abbia trovato interessante il tuo lavoro?

Bella domanda. Era chiaro che gli piacessero molto i miei colori, me lo diceva spesso. Invece mi criticava per il fatto che secondo lui non mettevo abbastanza di me stesso nel mio lavoro. Penso sempre molto a questa cosa.

Che presenza è stata quella di Sendak, come maestro, durante la vostra permanenza?

Ha subito messo in chiaro che non voleva interferire col nostro lavoro, e che non ci avrebbe imposto la sua presenza. Ma che se avessimo voluto parlare con lui del nostro lavoro, lui ne sarebbe stato felice. Ovviamente ne abbiamo approfittato tutti. Era sincero in quel che diceva, anche se poi si scusava per paura di esserlo stato fin troppo.

|

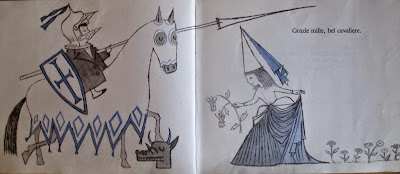

| Little Bear Goes to the Moon di E. Holmelund Minarik e M. Sendak, 1957. |

Cosa ti ha colpito più di lui dal punto di vista umano e professionale?

Sendak era gentile, sensibile, colto, curioso, affettuoso, spiritoso, sboccato e molto critico con se stesso.

Qual è la cosa che ti è rimasta di più del suo insegnamento?

Sendak era un perfezionista in tutto quello che faceva e che osservava, con altissimi standard. Diciamo che adesso soffro molto di più di prima se mi capita di consegnare un'illustrazione di cui non sono completamente soddisfatto.

|

| The Nutshell Library, Maurice Sendak 1962. |

|

| M. Sendak, illustrazione per Chicken Soup with Rice: A Book of Months. |

Qual è la cosa che ami di più del lavoro di Sendak?

Nonostante sia molto elaborato e raffinato, tutto il suo lavoro mantiene comunque una spontaneità sorprendente.

C'è un suo libro che prediligi?

A parte il Piccolo Orsacchiotto, sono particolarmente affezionato alla Nutshell Library, quel cofanetto di quattro libricini pubblicato per la prima volta nei primi anni Sessanta. Ma anche Bumble-Ardy, uscito nei giorni della Fellowship, è un capolavoro.

|

| Maurice Sendak, Bumble-Ardy, 2011. |