|

| Joanna Concejo, schizzo per la copertina di C'era una volta una bambina. |

Un giorno, qualche mese fa, su facebook, Valentina Guastini mi ha taggato in un post in cui scriveva di C'era una volta una bambina e diceva così:

Giovanna ho comprato questo libro a maggio e l'ho già letto 3 volte. Ogni volta scopro qualcosa di diverso. Sarà un caso dettato dal fatto che ero propensa e suscettibile, reduce da una "notte dei libri insonni" con relativa discussione di quanto sia bello giocare con la paura. Ma questo libro è un horror! Non riuscirò più a guardarlo con gli stessi occhi fatati di quando l'ho acquistato. È una meraviglia mutante. Magari è tutto un film della mia mente, ma ieri sera io e mia figlia Ada (10 anni mezzo), ci siamo guardate, e ci si è accesa la stessa scintilla. Che non scioglieva la matassa delle nostre domande, ma coglieva un brivido comune. Lei non ha voluto il libro in camera per la notte (ma più come gesto eclatante in sostituzione di parole: “Ho capito quello che hai capito tu"); io l'ho voluto sotto al cuscino. Aiutaci... un aiutino... un indizietto...

Ps: Di a quel pettirosso di scappare, attenta a te.

Ada lo rilegge per l'ennesima volta, aggiungendo: “Il lupo scompare dalla foto, ma nella foto accanto è un uomo o una donna seduto su un tronco? Nelle foto appese è rappresentato quello che succede da altre angolazioni. E perché la nonna si fa bella per il cacciatore? È lui il nonno? È casa sua quella con tutte le teste? E chi uccidono? La figlia?...

Insomma, non parla d'altro!

- che il testo è nato in stretta correlazione con le immagini (per sapere in che modo è stato scritto, potete leggere qui) e senza queste letteralmente non ci sarebbe stato;

- che le immagini con grande precisione raccontano la storia e pertanto i dettagli hanno importanza narrativa;

- che le fiabe hanno la forma dei destini che raccontano, e questi sono disegnati dalle relazioni dei personaggi;

- che in questo libro dentro le immagini vi sono rappresentate altre immagini e queste testimoniano che una storia è costruita da un tessuto fatto di altre storie, storie che fanno parte delle vite dei personaggi esattamente come la storia che il lettore legge fa parte della sua.

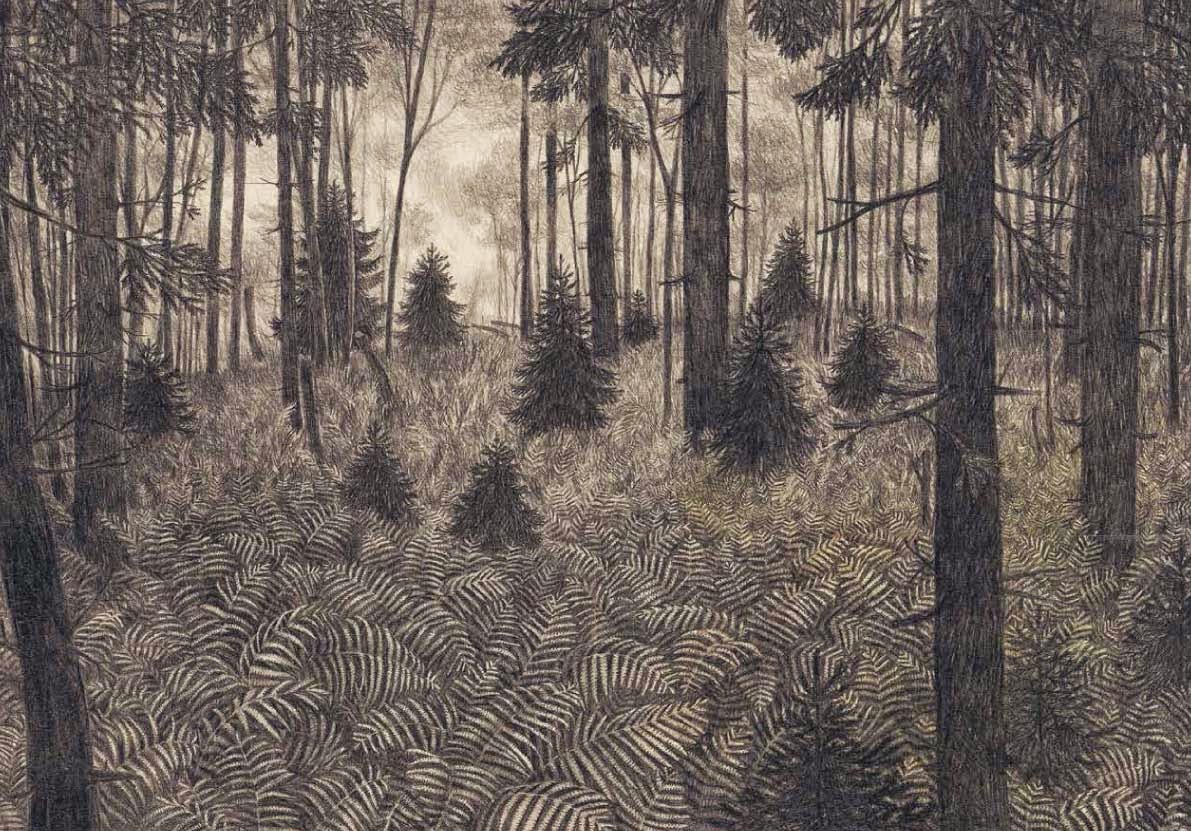

Come ho già spiegato durante alcuni incontri sul libro, la casa e il bosco in questa storia sono due veri e propri personaggi.

È vero che in questa storia manca il personaggio della madre, che in molte versioni di Cappuccetto Rosso appare all'inizio della trama. Tuttavia anche in queste versioni, la mamma è un personaggio irrilevante che ha l'unica funzione di far partire la vicenda, creando il presupposto dell'infrazione che spingerà la bambina a correre un pericolo.

La mia versione parte dal presupposto che il lettore che la leggerà conosca già la storia di Cappuccetto Rosso, magari anche in diverse declinazioni: quella dei Grimm, quella di Perrault, quella di Calvino della tradizione popolare italiana, fino alle più recenti. Si tratta di una storia molto famosa, che nel mio testo viene chiamata la storia dell'“attenta, attenta a te”.

Nella mia storia non appare una madre, anche se all'inizio viene nominata, poi nelle illustrazioni e nell'azione non compare mai. Del resto, quando di una fiaba conosci già molto, non è necessario ripeterne alcuni dettagli. La madre per me è uno di questi: tutti sappiamo che in Cappuccetto rosso c'è una bambina che sta disobbedendo a una madre.

Nel mio libro la mamma non ha dato un ordine, o forse sì, chissà, ma non è necessario saperlo. Chiunque abbia una madre sa che prima o poi capiterà di disobbedirle. Anche solo camminare nel bosco da soli è una forma di disobbedienza, specialmente se invece di avere paura, ti fermi ad ascoltare la foresta e la guardi anziché camminare di fretta.

Insomma, in questo libro sappiamo che se la presenza della mamma è invisibile, sullo sfondo c'è. Questa figura materna fa parte della famosa storia che si cita più volte nel mio testo: quella antichissima “dell'attenta, attenta a te”.

Non al maschile, “attento”, ma “attenta” al femminile, perché sono le bambine che da sempre sono educate all'attenzione alle minacce incombenti, all'attesa del pericolo in agguato, sono le bambine che devono “temere” sempre per se stesse e quindi abituarsi, prima che a pensare se stesse a dover proteggere se stesse.

Non al maschile, “attento”, ma “attenta” al femminile, perché sono le bambine che da sempre sono educate all'attenzione alle minacce incombenti, all'attesa del pericolo in agguato, sono le bambine che devono “temere” sempre per se stesse e quindi abituarsi, prima che a pensare se stesse a dover proteggere se stesse.E con questo rispondo anche alla domanda sul nonno. In questa storia non ci sono figure maschili (come in tutte le storie di Cappuccetto Rosso, peraltro), eccetto quella del cacciatore che non è specificato se sia un padre o un nonno o un parente. Quello che conta è che è armato: l'arma definisce il suo ruolo; il cacciatore non ha identità e non importa chi sia: è li per difendere la presenza femminile e riportare nella storia l'ordine di partenza. La storia “dell'attenta, attenta a te” prevede, infatti, che sia un uomo a salvare la bambina in pericolo perché ha disobbedito e anziché stare attenta alle minacce ha prestato attenzione al lupo e a se stessa.

La casa invece è femminile, ed è il luogo in cui il lupo, ma anche la bambina rimangono chiusi, prigionieri: la casa è, come si dice nel testo, “una fortezza vuota”.

In questa storia la bambina si sottrae a un destino tessuto ai suoi danni prima di tutto dai personaggi femminili: è la nonna che racconta la storia “dell'attenta, attenta a te”, ed è la casa, grande antagonista del bosco, il luogo in cui questa storia di segregazione, da sempre, viene raccontata. Possiamo immaginare che la madre, che non si vede mai, ma c'è, avrà a sua volta raccontato a sua figlia questa storia. Ma tutto parte dalla donna più anziana: come dire che è un tradizione femminile antica a decretare la condizione di segregazione della bambina nella casa.

La nonna si fa bella per il cacciatore perché fra loro c'è un'alleanza: entrambi difendono l'ordine costituito dall'antica storia dell'“attenta a te”, e festeggiano la sua riuscita ai danni del lupo. Fra i due non c'è relazione, ma solo gioco di ruoli, la loro è una messa in scena (e per questo è oscena in quanto simula, ipocrtiamente il balletto dell'attrazione): grazie a questo ordine, il maschile e il femminile non si incontrano mai, ma convivono separatamente, ognuno regnando sul proprio ambito: la casa e il bosco. È una tregua ben definita che assegna un potere, un regno, a ciascuno.

La bambina è esclusa da questo gioco, è solo uno strumento per asseverare questo patto antico. L'uccisione del lupo sventa il pericolo che maschile e femminile si incontrino, che vi sia relazione, che le parole 'casa' e 'bosco' diventino il ponte amoroso fra la bambina e il lupo.

E veniamo ai quadretti sulla parete, nell'illustrazione in cui appare la nonna in poltrona: il quadretto in cui compare il lupo in realtà è uno specchio. Grazie a questo specchio i lettori possono capire cosa sta vedendo la nonna: il lupo che è entrato in casa e digrigna i denti. Da cosa si capisce? Primo, dal fatto che un lupo che digrigna i denti è un soggetto un po' strano per stare in un quadretto sulla parete di una casetta con le tende di pizzo; secondo, dal fatto che nella immagine della pagina successiva c'è lo stesso quadretto ma senza più il lupo, che infatti ora è in poltrona al posto della nonna.

Nel testo e nelle immagini non si dice cosa ne sia stato della nonna. Un po' perché chi legge la storia lo sa già: è stata mangiata dal lupo (nell'immagine i segnali di questo potrebbero essere la teiera rovesciata, i due quadretti tondi caduti dalla parete, la camicia da notte che penzola appesa al corno di un capriolo impagliato), un po' perché quello che mi interessava raccontare qui non era l'antichissima storia dell'“attenta a te”, ma la fatica del lupo, creatura notturna e amorosa, a stare dentro la casa-prigione, il suo sbattere dappertutto, incalzato dal coro rabbioso di stoviglie, piatti, centrini, pentole, paioli e ciambelle che denunciano la violazione della casa.

L'altra cosa che mi interessava raccontare qui era il momento in cui la bambina insegna a parlare al lupo, che è una vera e propria scena d'amore in cui a parlarsi sono le dita della bambina e gli occhi del lupo.

Nei quadretti appesi all'interno della casa, vediamo alcune scene che già conosciamo o che incontreremo nel corso del libro: la bambina seduta su un tronco, alcuni paesaggi boschivi, la bambina da piccola, un orso, alcuni cervi eccetera. Poi vediamo alcune scene che riflettono quello che sta accadendo nella pagina: è sempre il medesimo specchio ovale a testimoniare le scene che si svolgono nella stanza – la ragazzina che tappa gli occhi al lupo, o che gli lega all'orecchio il filo rosso.

Dopo queste scene non sappiamo più bene cosa accada: vediamo che il lupo disfa le trecce alla bambina, e poi lo vediamo solo. Avrà mangiato la bambina? La mia storia non lo dice. Lascio al lettore la scelta: se vuole seguire l'antichissima storia, sì; se ipotizza un'altro possibile sviluppo, no.

Vediamo uno stormo di uccelli levarsi in un cielo cupo, come se qualcosa avesse rotto il silenzio del bosco, e infine un cacciatore che spia all'interno della casa dalla porta a vetri.

Di chi sono gli stivali di gomma? A sentire Joanna Concejo, della nonna. Non è una nonna tanto gentile, questa. Avrete notato che fuma, e che alle sue spalle c'è un'intera parete di teste di animali. Probabilmente, mi ha detto Joanna, questa vecchietta è stata una cacciatrice, e quelle che vediamo alla parete sono le sue vittime, che assistono silenziosamente a questa drammatica vicenda. Insomma. non siamo esattamente di fronte allo stereotipo della nonna indifesa.

Dopo questi momenti strani, in cui la storia rimane non detta, ambigua, la bambina riappare improvvisamente in scena di spalle, mentre la nonna e il cacciatore hanno preso il lupo, uno per le zampe davanti e l'altro per quelle di dietro, e lo stanno buttando nella buca che appare alla pagina successiva. La bambina nasconde una forbice dietro la schiena. A cosa serve? Certamente c'entra col filo rosso che la segue dall'inizio della storia, come se fosse il filo stesso narrativo. Certamente quel filo a un certo punto è diventato un filo di parole, ma forse, appunto, lo è stato fin da subito. Forse la bambina per restare viva, ha tagliato quel filo con cui lei e il lupo si erano legati l'un l'altro.

La nonna e il cacciatore dopo aver estratto dalla pancia del lupo le parole che la bambina gli ha insegnato, lo ricuciono, e gli legano stretto il muso. Forse vogliono essere ben sicuri che da lì non entreranno o usciranno più parole.

La storia si conclude come era cominciata, con la bambina che cammina, sola e attenta, nel bosco. Ma siccome in mezzo ci sono state tante pagine e tanti eventi, adesso la bambina è cresciuta. Nell'illustrazione, dalla strada che ha percorso immaginiamo quella che ha davanti e capiamo che la sua meta adesso non è più una casa, ma qualcos'altro, diciamo un posto lontano.

L'ultima pagina ci mostra la bambina che cammina verso il margine della pagina: presto uscirà dal libro e allora potremo solo immaginare quello che accadrà. Dietro di lei, c'è un lupo minuscolo che la guarda.

Ringraziamo Joanna Concejo per averci messo a disposizione i bellissimi taccuini preparatori per il libro C'era una volta una bambina.