[di Christophe Meunier]

[di Christophe Meunier]

Ciò che si pone, si oppone in quanto si distingue e niente è se stesso senza essere altro dal resto. (Marc Augé)

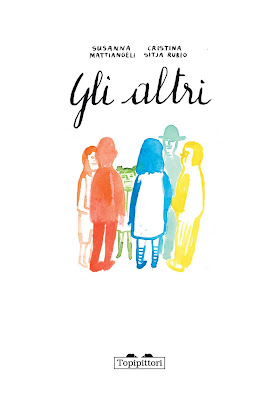

L’Altro, il non-io, colui che mi assomiglia ma non è me: una tematica affascinante proposta da Topipittori nel marzo del 2014 e ben presto tradotta in francese dalle edizioni Cambourakis, ad agosto dello stesso anno. L’albo è destinato ai bambini dai cinque anni in su e descrive la diversità delle persone viste attraverso gli occhi di una bambina.

Sulla copertina, molto colorata, si vedono alcune silhouette di profilo, volti e gambe disegnati all’acquerello, la cui tecnica consente di sovrapporre e mescolare i colori. In maniera programmatica, gli altri sono loro: questa diversità di volti, piedi e gambe delle figure che incrociamo nella nostra vita. Il frontespizio riprende questa idea della diversità riproducendo, sotto il titolo, un gruppo di persone in cerchio, dai colori diversi. Tra loro si distingue una figurina dal viso sorridente: è la narratrice del libro.

|

| Risguardo iniziale |

|

| Risguardo finale. |

1. L’albo: luogo d’incontro tra Roma e Caracas

L’idea de Gli Altri è venuta a Susanna Mattiangeli guardando la gente in spiaggia: Ho scritto il primo abbozzo del testo per l’albo Gli Altri sulla spiaggia, guardandomi intorno. Al mare osservi tranquillamente pance e sederi di persone sconosciute, li confronti tra loro, puoi anche vedere gente che studia dettagli di altra gente con interesse scientifico. È uno di quei posti in cui, volendo, puoi soffermarti sul particolare minimo dell’unghia dell’alluce di una signora oppure avere un’intera folla nel campo visivo senza bisogno di spostarti troppo.

Il testo arriva dunque 'nudo' sulla scrivania dell’editore, pronto per essere illustrato da un illustratore o un’illustratrice. L’editore ammette di aver riflettuto a lungo prima di capire chi avrebbe potuto illustrarlo. La lampadina si accese per caso quando Giovanna Zoboli scoprì da un’amica un disegno raffigurante una caotica scena di vita urbana. L’opera era di un’artista venezuelana nata a Caracas, Cristina Sitja Rubio, ma che vive e lavora tra Berlino e Barcellona.

È allora che inizia il lavoro di icono-testualizzazione orchestrato dal direttore artitisco, che chiede a Cristina Sitja Rubio di creare una prima maquette dove è ben visibile ciò che il suo occhio era riuscito a cogliere: la vita urbana e il suo caos. In seguito, l'editore, Paolo Canton, chiede a Lorenza Natarella, grafica e fumettista, di mettere in scena il testo, cioè di tagliarlo e di ripartirlo in ogni doppia pagina. Lorenza sceglie la scrittura a mano di Anna Martinucci come nell’esempio di tavola I (pagine 10-11), che riporta il testo:

Se esci per strada, a une certo punto arrivano sempre. Hanno molte teste, molti piedi, molti odori. Hanno corpi di tutti i tipi, con molti vestiti, pochi e anche nessuno. Sembra non ce ne sianno due davvero identici. Ma è difficile vederli tutti insieme, porché sono cosi tanti.

|

| Prima bozza della tavola |

Realizzata la maquette, Cristina Sitja Rubio manda la prima bozza di una tavola la cui scena si svolge in una strada. L’attenzione è portata verso una ragazzina che, da un passaggio pedonale, saluta il lettore con la mano.

|

| Tavola definitiva |

Lorenza Natarella sceglie di dividere il testo in tre blocchi. Il primo, situato sul muro della casa della ragazzina, fa eco alla scena mostrata sotto: se esci per strada. Gli altri due blocchi formano una V con il primo, suggerendo al lettore di esplorare la tavola e sorvolare la folla e la diversità. L’ultimo blocco, collocato all’estremità destra della tavola, invita a voltare pagina. Si può altresì notare il doppio percorso iconico e verbale: l’uno che parte dall’alto dell’immagine e segue la ragazzina mentre passa dal proprio spazio personale a quello pubblico; l’altro che parte dal basso. I due si uniscono nel punto in cui si gira la pagina.

|

| Organizzazione grafica della tavola I |

2. Dalla differenza all’alterità

|

| Schema della suddivisione delle tavole |

Nelle prime sei tavole, la narratrice prende atto della pluralità (tavole I e VI) e della diversità (tavole II, III, IV, V): gli altri sono molto numerosi e molto diversi. Il testo della prima tavola inizialmente pone l’accento su ciò che Ricoeur definisce i caratteri della mêmeté [dal francese même, lo stesso, e soi-même, il sé. Letteralmente, medesimezza NdT]. Gli altri possiedono delle qualità fisiche che li avvicinano a noi, che fanno sì che ci assomigliamo. La molteplicità degli individui determina altresì che ciò che ci accomuna ci separa: si direbbe che non ce ne siano mai due uguali.

|

| Tavola II |

Dalla tavola V, l’altro è discorso e parola. Gli altri parlano, Si dicono barzellette, storie, bugie, parolacce [...]. Ci sono quelli che parlano difficile e quelli che si raccontano le cose da mangiare. Una volta superato l’impatto del volto, il narratore entra in contatto con il discorso altrui. Tuttavia, sebbene una tappa sia oltrepassata – quella delle prime impressioni – la narratrice rimane sempre dalla parte dell’osservatore.

|

| Tavola V |

|

| Tavola VI |

- La chiave di volta (tavola VII)

La tavola VII spinge ancora più lontano il confronto con l’altro, negli spazi pubblici dell’intimo poiché la scena si svolge in un bagno pubblico. La tavola è tagliata in due parti uguali, separate da una diagonale che distingue i servizi da una parte, nei quali le persone possono isolarsi dagli altri grazie a una porta e a una serratura, la cui spia rossa avvisa l’altro che non può entrare, e dall’altra il vano di accesso, nel quale le persone dello stesso sesso s’incrociano.

|

| Tavola VII |

- L’esperienza dell’alterità (tavole da VIII a XIII)

La tavola VIII propone un paradigma nuovo: e se smettessimo d’ignorarci e di essere diffidenti? [Gli altri] fanno quello che fai tu, ma lo fanno in tanti. E lo fanno a modo loro, che è il modo degli altri. La ripartizione della pagina permette di tornare all’opposizione tra mobilità e immobilità. Al centro della tavola, la luce e le macchie di colore scaturiscono da una strada trafficata. Nel lato sinistro, nel grigiore degli uffici, delle persone lavorano insieme, comunicano (per telefono, su internet, negli spazi di ristoro). Nel lato destro, due individui sono colti nell’intimità delle loro case, che vivono in modi diversi.

|

| Tavola VIII |

|

| Tavola IX |

|

| Tavola XI |

3. I luoghi dell’alterità

Distinguerei dunque chiaramente [...] i luoghi, che sono delle circostanze più o meno durevoli, dai siti che li ospitano.

Così definiti, i luoghi dell’alterità sono gli spazi pubblici nei quali gli scambi interpersonali diventano possibili. Nell’albo, ne troviamo di due tipi: alcuni che richiedono una pratica statica, altri una pratica più dinamica. Attraverso questa distinzione ritroviamo un’opposizione che percorre tutto l’albo e della quale ho già avuto modo di parlare.

Nei luoghi di pratica statica possiamo notare un’ulteriore distinzione tra la staticità formale, come nei musei, ristoranti, bagni pubblici, uffici, spiagge, bar, parchi o librerie, e la staticità informale, per esempio nelle code d’attesa. I luoghi di pratica dinamica corrispondono a quelli che Claude Thiberge chiama gli spazi vuoti [o cavi NdT] della città, come le strade, gli incroci, le piazze. A questi vanno aggiunti i mezzi di trasporto pubblici, soprattutto la metropolitana (cfr. tavola VI), che appartengono alla categoria che io definisco gli spazi tubolari.

|

| Frontespizio |

L’illustratrice è partita da un concetto di albo denominato libro affollato o brulicante. Questa terminologia rimanda evidentemente al seeking book e al wimmelbuch. Il principio concettuale è l'accumulo di personaggi: consiste nel giocare con la pluralità e la diversità. Qui Cristina Sitja Rubio aggiunge la sovraimpressione grazie alla tecnica dell’acquerello: la trasparenza che lascia intravedere diverse cose che contemporaneamente si sovrappongono.

L’ultima immagine è una vista obliqua su un’area urbana immaginaria e globalizzante che vuole rappresentare tutte le aree urbane del mondo. Vi si trovano spazi vuoti e anche delle sporgenze che rimandano a diverse città del mondo. Si distinguono la torre Eiffel, la Sears Tower (Chicago), la Swiss bank (Londra), i tram gialli di Lisbona ecc. Come indica il loro nome, queste sporgenze sono i soli indicatori che consentono di distinguere dove ci si trova. Gli individui non sono più differenziati e formano un insieme indissociabile chiamato loro.

|

| Ultima tavola |

Come dimostrato da Michel Lussault nel capitolo introduttivo di De la lutte des classes à la lutte des places, non basta creare un sito per avere un luogo e, ancora meno, una località. A titolo d’esempio, Michel Lussault cita la finta hall di un edificio costruita nel quartiere di Graville-la-Vallée a Le Havre nell’agosto del 2007 per ovviare allo stravolgimento delle hall che, da luoghi di passaggio, diventano spesso luoghi di sosta. Risultato dell’operazione: la hall fu vandalizzata, incendiata e dismessa definitivamente tre mesi dopo la sua installazione!

Quale altro messaggio ci trasmette questo albo? Lo stesso messaggio. Esistono nelle aree urbane tanti siti quanti sono gli spazi in cui s’incrociano, si mescolano gli individui. E in questa confusione piena zeppa di volti, chi nota colui che ci sorride e cerca di stabilire un contatto, chi cerca lo scambio? Il lavoro di Susanna Mattiangeli, di Cristina Sitja Rubio e della casa editrice Topipittori contiene una vera e propria intenzionalità socio-spaziale che conduce il bambino dalla presa di coscienza della diversità e della pluralità alla scoperta dell’alterità. Non esistono soluzioni preconfezionate per la gestione degli spazi pubblici, ma piste possono aprirsi. Al bambino il compito di costruirle.

1 commento:

Tema grandioso e complesso, davvero interessante e, a quel che capisco, studiato e approfondito meravigliosamente. Quindi sarà presto tra le mie mani, per entrarci e orientarmici, in questa alterità.

Posta un commento