Quando in libreria per la prima volta ho visto la copertina di Qui, di Richard McGuire (titolo originale, Here, edizione italiana Rizzoli Lizard), mi hanno colpito tre cose: la finestra aperta in primo piano (con l'implicito omaggio a Hopper); il titolo, Qui, sospeso nel buio, accanto alla tenda; l'assenza, vistosa, del nome dell'autore. Un invito a entrare nel libro e nella casa, e nello stesso tempo, il più stretto riserbo sul loro contenuto. A un primo sguardo, infatti, il libro avrebbe potuto essere, indifferentemente, un romanzo, una raccolta di immagini o di poesie, un'autobiografia o una graphic novel, quale in effetti è.

Quando avevo quattordici anni, in quarta ginnasio, mio padre mi consigliò di leggere un libro: Gita al faro, di Virginia Woolf (To the Lighthouse). Oggi, in tempi di omologazione culturale, quest'idea fa alzare più di un sopracciglio, a rivelarla, come si parlasse di uno snobismo o di un panzana. D'altra parte, giustamente, se uno a quattordici anni può cimentarsi con Omero o Seneca in lingua originale, può ben confrontarsi con testi della letteratura del Novecento, e probabilmente con meno difficoltà. Per me Gita al faro rimase per sempre Il libro. Quello che la Woolf raccontava, e il modo unico in cui lo faceva, era l'esistenza nella sua irriducibile complessità, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande: il mondo, il cosmo, l'amore, la morte, le parole, il tempo, lo spazio, la vita del pensiero. E in mezzo a tutto questo c'ero anche io, il modo in cui dentro la vita io ero.

Il primo capitolo di Gita al faro si intitola La finestra. In una delle edizioni che possiedo, Feltrinelli 1992, traduzione e cura di Nadia Fusini, a proposito della posizione assunta dalla Woolf nei riguardi della narrazione, Fusini spiega: «L'io della Woolf non è una personalità, né un soggetto del pensiero e del fare, che concluda in persona, o personaggio. È un “io penso” assolutamente impersonale, che rinvia all'immaginazione come alla sua fonte.» Gita al faro è un romanzo (la Woolf non voleva lo si chiamasse così, consapevole della sua assoluta novità rispetto al passato) in cui l'autore scompare, si cancella.

Fin dalla prima pagina di Qui - storia fulgente, ipnotica e conturbante di un frammento di spazio, nello specifico la stanza di una casa (appartenuta alla biografia dell'autore), scandita attraverso un flusso temporale non lineare che va dalla nascita della Terra fino a un futuro non ancora realizzato -, il mio pensiero è andato a Virginia Woolf, alla sua prospettiva visuale, alla sua altissima capacità narrativa, alla geniale rivoluzione che nella letteratura rappresentò la sua scrittura.

Il secondo capitolo di Gita al faro si intitola Il tempo passa, e al centro della scena c'è una casa vuota, attraversata dal flusso degli eventi che l'hanno abitata. È il Tempo, qui, il personaggio dell'azione. In tutta l'opera della Woolf è il tempo il grande protagonista, descritto con precisione entomologica e vertigine mistica, entro il quale ogni altra vicenda è inscritta in un flusso magmatico, non lineare, a dar conto del mistero della condizione umana. A sua volta, la Woolf nel portare il tempo in primo piano, ha un illustre precedente: il Tempo come personaggio fece la sua apparizione per la prima volta con Shakespeare, in Racconto di inverno, dove, personificato, prende la parola in un celebre monologo e si rivolge al pubblico. Nei primi decenni del Novecento, insieme alla Woolf, altri colossi del pensiero e della letteratura, come Marcel Proust, James Joyce, Bergson, Einstein scardinarono completamente le categorie di tempo e spazio secondo l'accezione tradizionale, restituendo una visione nuova della vita umana, del funzionamento del pensiero e della memoria, e del contesto fisico, fenomenico, entro cui questi accadevano.

Per avere qualche notizia in più su Here ho trovato due bei post che Fumettologica gli ha dedicati: il primo, relativo alla storia del libro, che ha avuto due edizioni, la prima su rivista nel 1989, e la seconda profondamente modificata, nel 2014; il secondo, dedicato a un'intervista al suo autore sulle ragioni, gli intenti e le radici di questo lavoro. Entrambi mi sono stati utili per mettere a fuoco il lavoro realizzato da McGuire, e ne consiglio la lettura, e tuttavia riguardo ad alcune affermazioni in essi contenute sono rimasta perplessa.

Per esempio, se credo sia vero che Here per la prima volta ha portato nel fumetto questa nuova prospettiva di tempo e narrazione, in nessun modo, credo, si possa considerare McGuire il suo inventore: il cambiamento radicale della coscienza umana nella filosofia, nelle lettere e nelle arti fu opera dello straordinario lavoro sulla parola, sulle idee e sulla rappresentazione realizzato da scrittori, scienziati, artisti e filosofi.

Insomma, che McGuire abbia rivoluzionato il fumetto in questo senso, non lo si dubita e gliene si dà tutto il merito, ma che, come afferma Chris Ware in una citazione riportata in uno dei post: “McGuire è un genio e quello che ha dato a ogni lettore con Here è stato un modo personale e singolare di guardare la vita”, su questo non si può essere d'accordo, senza nulla togliere al valore di McGuire.

In uno dei post di Fumettologica si enunciano anche, a proposito di Here, come sue caratteristiche originali, il “funzionamento caotico della memoria umana, la “forte componente autobiografica presente nel libro”, “l’importanza della musica per la struttura e il ritmo dell’opera, “il fatto che Qui è sia un audace esperimento narrativo postmoderno sia un libro che affonda le sue radici filosofiche nella bizzarra visione del tempo offerta dalla meccanica quantistica”. Per il debito che Here ha evidentemente con il pensiero e la letteratura del Novecento (visione del tempo e dello spazio, struttura narrativa fortemente influenzata dalla musica; rappresentazione del flusso della memoria e del pensiero) non credo sia corretto definirlo “un audace esperimento narrativo postmoderno”.

Ma di quanto ho letto, forse la cosa che mi ha lasciato più perplessa è questa, contenuta nell'intervista a McGuire.

Chiede Fumettologica: Da fumettofili non possiamo che partire da una constatazione: le pagine di Qui sono molto diverse dallo standard compositivo tradizionale dei fumetti. Somigliano invece a un “multistrato” composto da più livelli grafici sovrapposti che ci fa pensare ad autori come Fred, Marc-Antoine Mathieu o Gianni De Luca. In che modo era tua intenzione sottolineare il ruolo del layout?

McGuire, risponde: Be’, l’intera storia di Qui è costruita con questa struttura che non è certo convenzionale per un fumetto. Ma è proprio questa la caratteristica più sorprendente e l’aspetto più importante del medium fumetto in quanto tale: puoi creare una visione simultanea di qualcosa, un risultato particolare che non puoi ottenere in questo modo in nessun altro medium. Se tu dovessi scrivere un romanzo per ottenere un risultato analogo saresti costretto a usare una lunga descrizione testuale come introduzione e poi a scrivere continuamente “nel frattempo…”, “nel frattempo…”, ”nel frattempo…” e così via. Neanche nei film puoi ottenere un risultato simile: presentare la costante contemporaneità di molti eventi su pellicola alla fine produce molta confusione nello spettatore. È proprio questa totale simultaneità, a mio avviso, la vera forza del medium fumetto.

In nessun modo, io credo, si può sostenere che la creazione di una visione simultanea degli eventi sia “un risultato particolare che non puoi ottenere in questo modo in nessun altro medium”. Ogni medium, che si tratti di fumetto, cinema, letteratura, ha accesso alla rappresentazione di una visione simultanea secondo i propri strumenti. Woolf, Joyce, Proust hanno cambiato la letteratura attraverso una lavoro sulla lingua e sulla parola che da quel momento fu in grado di raccontare sequenze temporali non lineari, flussi di pensiero, sogni, percezioni e memorie a cui indubbiamente il fumetto di McGuire è fortemente debitore. E per quanto io sappia lo hanno fatto senza mai aver avuto bisogno di «scrivere continuamente “nel frattempo…”, “nel frattempo…”, ”nel frattempo…” e così via.» Altrimenti non occuperebbero il posto che hanno nella letteratura.

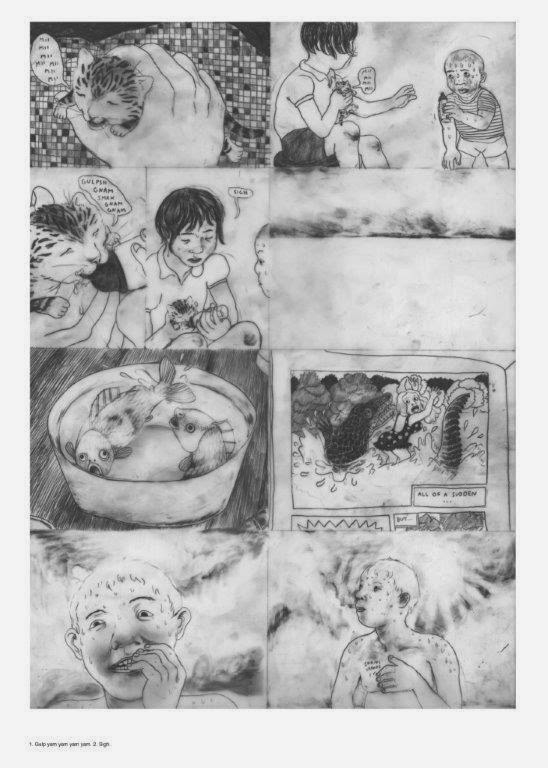

Insomma, credo che se oggi qualcuno è così straordinariamente dotato da portare il proprio lavoro a questo livello narrativo non possa che essere fondamentale il riferimento alle radici più o meno consapevoli del suo lavoro. Il fatto che il mito greco sia alla base dei Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese non intacca minimamente la bellezza e l'importanza del suo libro, se mai configura con chiarezza lo spessore e la ricchezza su cui Pavese innestò la sua riflessione estetica. E dalle immagini qui riportate è evidente la bellezza, la grandezza visionaria e la complessità del racconto costruito da McGuire con straordinaria bravura, oltretutto perfettamente funzionante dal punto di vista narrativo, cosa affatto scontata, vista la difficoltà della materia narrata.

Cultura e biologia si somigliano, entrambe si reggono su un tessuto vitale di relazioni che ne sanciscono lo stato di salute e forza. Era quello che intendeva Ernst Gombrich quando parlava del gioco della “culla di spago” assunto come metafora dello sviluppo delle forme culturali attraverso il tempo: le generazioni si passano l'un l'altra una configurazione nuova del gioco, configurazione che nasce da una corda sempre la stessa e da movimenti delle mani che determinano intrecci sempre diversi, ma la cui forma è creata dalle possibilità inscritte in tutte le forme precedenti realizzate dalle generazioni passate. Fra l'altro, questo non è proprio anche uno dei temi del libro di McGuire?

Per dare un saggio di quanti pochi “nel frattempo” ha avuto bisogno Virginia Woolf per mettere il scena, simultaneamente, in una stanza, passato, presente e futuro, vi riporto un brano, memorabile, da Tra un atto e l'altro, ultimo romanzo uscito postumo, dopo il suicidio della scrittrice, nel 1941.

Lucy fece scivolare la lettera nella busta. Era ora di leggere il Sommario di Storia. Ma aveva perduto il segno. Voltò le pagine guardando le illustrazioni – mammuth, mastodonti, uccelli preistorici. Poi trovò la pagine dove si era interrotta.

L'oscurità aumentava. La brezza irruppe nella stanza. Con un piccolo brivido la signora Swithin si strinse attorno alle spalle lo scialle coi lustrini. Era troppo immersa nella storia per chiedere che chiudessero la finestra. «L'Inghilterra - stava leggendo – era una palude. Fitte foreste coprivano la superficie. Sulla cima dei rami fittamente intrecciati gli uccelli cantavano...»

Il grande riquadro della finestra aperta ora mostrava soltanto cielo. Prosciugato dalla luce, severo. Freddo come la pietra. Le ombre calavano. Le ombre strisciavano sull'alta fronte di Bartholomew; sopra il suo grande naso. Appariva sfrondato, spettarle, e la sua sedia monumentale. A un brivido che percorse la pelle del cane, la sua pelle rabbrividì. Si alzò, si scrollò, fissò il nulla e uscì impettito dalla stanza. Udirono le zampe del cane battere leggermente sul tappeto, dietro di lui.

Lucy voltò pagina, veloce, furtiva come una bambina a cui diranno di andare a letto prima della fine del capitolo.

«L'uomo preistorico» lesse, «metà uomo e metà scimmia, si drizzò dalla sua posizione semicurva e sollevò grosse pietre.»

Fece scivolare la lettere di Scarborough fra le pagine per segnare la fine del capitolo, si alzò, sorrise e in punta di piedi uscì silenziosamente dalla stanza.

I vecchi erano andati a letto. Giles spiegazzò il giornale e spense la luce, soli per la prima volta in tutta la giornata, restavano silenziosi. L'inimicizia era scoperta; anche l'amore. Prima di addormentarsi dovevano litigare; e dopo aver litigato si sarebbero abbracciati. Da quell'abbraccio un'altra vita forse sarebbe nata. Ma prima dovevano litigare, come la volpe maschio litiga con la volpe femmina, nel cuore dell'oscurità, nei campi della notte.

Isa lasciò cadere il lavoro di cucito. Le grandi sedie incappucciate erano diventate enormi. E anche Giles. E anche Isa contro la finestra. La finestra era tutto cielo, senza colore. La casa aveva perduto la sua difesa. C'era la notte, prima che le strade fossero costruite, o le case. Era la notte che gli abitatori delle caverne avevano contemplato da qualche sommità fra le rocce.

Poi si levò il sipario. Parlarono.

(Traduzione Francesca Wagner e Franco Cordelli, Ugo Guanda Editore, 1978)

Quando avevo quattordici anni, in quarta ginnasio, mio padre mi consigliò di leggere un libro: Gita al faro, di Virginia Woolf (To the Lighthouse). Oggi, in tempi di omologazione culturale, quest'idea fa alzare più di un sopracciglio, a rivelarla, come si parlasse di uno snobismo o di un panzana. D'altra parte, giustamente, se uno a quattordici anni può cimentarsi con Omero o Seneca in lingua originale, può ben confrontarsi con testi della letteratura del Novecento, e probabilmente con meno difficoltà. Per me Gita al faro rimase per sempre Il libro. Quello che la Woolf raccontava, e il modo unico in cui lo faceva, era l'esistenza nella sua irriducibile complessità, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande: il mondo, il cosmo, l'amore, la morte, le parole, il tempo, lo spazio, la vita del pensiero. E in mezzo a tutto questo c'ero anche io, il modo in cui dentro la vita io ero.

Il primo capitolo di Gita al faro si intitola La finestra. In una delle edizioni che possiedo, Feltrinelli 1992, traduzione e cura di Nadia Fusini, a proposito della posizione assunta dalla Woolf nei riguardi della narrazione, Fusini spiega: «L'io della Woolf non è una personalità, né un soggetto del pensiero e del fare, che concluda in persona, o personaggio. È un “io penso” assolutamente impersonale, che rinvia all'immaginazione come alla sua fonte.» Gita al faro è un romanzo (la Woolf non voleva lo si chiamasse così, consapevole della sua assoluta novità rispetto al passato) in cui l'autore scompare, si cancella.

Fin dalla prima pagina di Qui - storia fulgente, ipnotica e conturbante di un frammento di spazio, nello specifico la stanza di una casa (appartenuta alla biografia dell'autore), scandita attraverso un flusso temporale non lineare che va dalla nascita della Terra fino a un futuro non ancora realizzato -, il mio pensiero è andato a Virginia Woolf, alla sua prospettiva visuale, alla sua altissima capacità narrativa, alla geniale rivoluzione che nella letteratura rappresentò la sua scrittura.

Il secondo capitolo di Gita al faro si intitola Il tempo passa, e al centro della scena c'è una casa vuota, attraversata dal flusso degli eventi che l'hanno abitata. È il Tempo, qui, il personaggio dell'azione. In tutta l'opera della Woolf è il tempo il grande protagonista, descritto con precisione entomologica e vertigine mistica, entro il quale ogni altra vicenda è inscritta in un flusso magmatico, non lineare, a dar conto del mistero della condizione umana. A sua volta, la Woolf nel portare il tempo in primo piano, ha un illustre precedente: il Tempo come personaggio fece la sua apparizione per la prima volta con Shakespeare, in Racconto di inverno, dove, personificato, prende la parola in un celebre monologo e si rivolge al pubblico. Nei primi decenni del Novecento, insieme alla Woolf, altri colossi del pensiero e della letteratura, come Marcel Proust, James Joyce, Bergson, Einstein scardinarono completamente le categorie di tempo e spazio secondo l'accezione tradizionale, restituendo una visione nuova della vita umana, del funzionamento del pensiero e della memoria, e del contesto fisico, fenomenico, entro cui questi accadevano.

Per avere qualche notizia in più su Here ho trovato due bei post che Fumettologica gli ha dedicati: il primo, relativo alla storia del libro, che ha avuto due edizioni, la prima su rivista nel 1989, e la seconda profondamente modificata, nel 2014; il secondo, dedicato a un'intervista al suo autore sulle ragioni, gli intenti e le radici di questo lavoro. Entrambi mi sono stati utili per mettere a fuoco il lavoro realizzato da McGuire, e ne consiglio la lettura, e tuttavia riguardo ad alcune affermazioni in essi contenute sono rimasta perplessa.

Per esempio, se credo sia vero che Here per la prima volta ha portato nel fumetto questa nuova prospettiva di tempo e narrazione, in nessun modo, credo, si possa considerare McGuire il suo inventore: il cambiamento radicale della coscienza umana nella filosofia, nelle lettere e nelle arti fu opera dello straordinario lavoro sulla parola, sulle idee e sulla rappresentazione realizzato da scrittori, scienziati, artisti e filosofi.

Insomma, che McGuire abbia rivoluzionato il fumetto in questo senso, non lo si dubita e gliene si dà tutto il merito, ma che, come afferma Chris Ware in una citazione riportata in uno dei post: “McGuire è un genio e quello che ha dato a ogni lettore con Here è stato un modo personale e singolare di guardare la vita”, su questo non si può essere d'accordo, senza nulla togliere al valore di McGuire.

In uno dei post di Fumettologica si enunciano anche, a proposito di Here, come sue caratteristiche originali, il “funzionamento caotico della memoria umana, la “forte componente autobiografica presente nel libro”, “l’importanza della musica per la struttura e il ritmo dell’opera, “il fatto che Qui è sia un audace esperimento narrativo postmoderno sia un libro che affonda le sue radici filosofiche nella bizzarra visione del tempo offerta dalla meccanica quantistica”. Per il debito che Here ha evidentemente con il pensiero e la letteratura del Novecento (visione del tempo e dello spazio, struttura narrativa fortemente influenzata dalla musica; rappresentazione del flusso della memoria e del pensiero) non credo sia corretto definirlo “un audace esperimento narrativo postmoderno”.

Ma di quanto ho letto, forse la cosa che mi ha lasciato più perplessa è questa, contenuta nell'intervista a McGuire.

Chiede Fumettologica: Da fumettofili non possiamo che partire da una constatazione: le pagine di Qui sono molto diverse dallo standard compositivo tradizionale dei fumetti. Somigliano invece a un “multistrato” composto da più livelli grafici sovrapposti che ci fa pensare ad autori come Fred, Marc-Antoine Mathieu o Gianni De Luca. In che modo era tua intenzione sottolineare il ruolo del layout?

McGuire, risponde: Be’, l’intera storia di Qui è costruita con questa struttura che non è certo convenzionale per un fumetto. Ma è proprio questa la caratteristica più sorprendente e l’aspetto più importante del medium fumetto in quanto tale: puoi creare una visione simultanea di qualcosa, un risultato particolare che non puoi ottenere in questo modo in nessun altro medium. Se tu dovessi scrivere un romanzo per ottenere un risultato analogo saresti costretto a usare una lunga descrizione testuale come introduzione e poi a scrivere continuamente “nel frattempo…”, “nel frattempo…”, ”nel frattempo…” e così via. Neanche nei film puoi ottenere un risultato simile: presentare la costante contemporaneità di molti eventi su pellicola alla fine produce molta confusione nello spettatore. È proprio questa totale simultaneità, a mio avviso, la vera forza del medium fumetto.

In nessun modo, io credo, si può sostenere che la creazione di una visione simultanea degli eventi sia “un risultato particolare che non puoi ottenere in questo modo in nessun altro medium”. Ogni medium, che si tratti di fumetto, cinema, letteratura, ha accesso alla rappresentazione di una visione simultanea secondo i propri strumenti. Woolf, Joyce, Proust hanno cambiato la letteratura attraverso una lavoro sulla lingua e sulla parola che da quel momento fu in grado di raccontare sequenze temporali non lineari, flussi di pensiero, sogni, percezioni e memorie a cui indubbiamente il fumetto di McGuire è fortemente debitore. E per quanto io sappia lo hanno fatto senza mai aver avuto bisogno di «scrivere continuamente “nel frattempo…”, “nel frattempo…”, ”nel frattempo…” e così via.» Altrimenti non occuperebbero il posto che hanno nella letteratura.

Insomma, credo che se oggi qualcuno è così straordinariamente dotato da portare il proprio lavoro a questo livello narrativo non possa che essere fondamentale il riferimento alle radici più o meno consapevoli del suo lavoro. Il fatto che il mito greco sia alla base dei Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese non intacca minimamente la bellezza e l'importanza del suo libro, se mai configura con chiarezza lo spessore e la ricchezza su cui Pavese innestò la sua riflessione estetica. E dalle immagini qui riportate è evidente la bellezza, la grandezza visionaria e la complessità del racconto costruito da McGuire con straordinaria bravura, oltretutto perfettamente funzionante dal punto di vista narrativo, cosa affatto scontata, vista la difficoltà della materia narrata.

Cultura e biologia si somigliano, entrambe si reggono su un tessuto vitale di relazioni che ne sanciscono lo stato di salute e forza. Era quello che intendeva Ernst Gombrich quando parlava del gioco della “culla di spago” assunto come metafora dello sviluppo delle forme culturali attraverso il tempo: le generazioni si passano l'un l'altra una configurazione nuova del gioco, configurazione che nasce da una corda sempre la stessa e da movimenti delle mani che determinano intrecci sempre diversi, ma la cui forma è creata dalle possibilità inscritte in tutte le forme precedenti realizzate dalle generazioni passate. Fra l'altro, questo non è proprio anche uno dei temi del libro di McGuire?

Per dare un saggio di quanti pochi “nel frattempo” ha avuto bisogno Virginia Woolf per mettere il scena, simultaneamente, in una stanza, passato, presente e futuro, vi riporto un brano, memorabile, da Tra un atto e l'altro, ultimo romanzo uscito postumo, dopo il suicidio della scrittrice, nel 1941.

Lucy fece scivolare la lettera nella busta. Era ora di leggere il Sommario di Storia. Ma aveva perduto il segno. Voltò le pagine guardando le illustrazioni – mammuth, mastodonti, uccelli preistorici. Poi trovò la pagine dove si era interrotta.

L'oscurità aumentava. La brezza irruppe nella stanza. Con un piccolo brivido la signora Swithin si strinse attorno alle spalle lo scialle coi lustrini. Era troppo immersa nella storia per chiedere che chiudessero la finestra. «L'Inghilterra - stava leggendo – era una palude. Fitte foreste coprivano la superficie. Sulla cima dei rami fittamente intrecciati gli uccelli cantavano...»

Il grande riquadro della finestra aperta ora mostrava soltanto cielo. Prosciugato dalla luce, severo. Freddo come la pietra. Le ombre calavano. Le ombre strisciavano sull'alta fronte di Bartholomew; sopra il suo grande naso. Appariva sfrondato, spettarle, e la sua sedia monumentale. A un brivido che percorse la pelle del cane, la sua pelle rabbrividì. Si alzò, si scrollò, fissò il nulla e uscì impettito dalla stanza. Udirono le zampe del cane battere leggermente sul tappeto, dietro di lui.

Lucy voltò pagina, veloce, furtiva come una bambina a cui diranno di andare a letto prima della fine del capitolo.

«L'uomo preistorico» lesse, «metà uomo e metà scimmia, si drizzò dalla sua posizione semicurva e sollevò grosse pietre.»

Fece scivolare la lettere di Scarborough fra le pagine per segnare la fine del capitolo, si alzò, sorrise e in punta di piedi uscì silenziosamente dalla stanza.

I vecchi erano andati a letto. Giles spiegazzò il giornale e spense la luce, soli per la prima volta in tutta la giornata, restavano silenziosi. L'inimicizia era scoperta; anche l'amore. Prima di addormentarsi dovevano litigare; e dopo aver litigato si sarebbero abbracciati. Da quell'abbraccio un'altra vita forse sarebbe nata. Ma prima dovevano litigare, come la volpe maschio litiga con la volpe femmina, nel cuore dell'oscurità, nei campi della notte.

Isa lasciò cadere il lavoro di cucito. Le grandi sedie incappucciate erano diventate enormi. E anche Giles. E anche Isa contro la finestra. La finestra era tutto cielo, senza colore. La casa aveva perduto la sua difesa. C'era la notte, prima che le strade fossero costruite, o le case. Era la notte che gli abitatori delle caverne avevano contemplato da qualche sommità fra le rocce.

Poi si levò il sipario. Parlarono.

(Traduzione Francesca Wagner e Franco Cordelli, Ugo Guanda Editore, 1978)