Per la nostra edizione de I cigni selvatici, di Hans Christian Andersen, con illustrazioni di Joanna Concejo, abbiamo potuto contare su una traduttrice d'eccezione: Maria Giacobbe.

Abbiamo conosciuto i libri di questa scrittrice, un'estate, durante una vacanza in Sardegna, sua terra d'origine. In una libreria ci imbattemmo in Il diario di una maestrina (Il Maestrale, 2003) in cui la Giacobbe ripercorre le tappe della sua storia personale, di bambina e adolescente, in una famiglia colta, borghese e antifascista, durante il ventennio, quindi la scelta di diventare maestra e le prime esperienze di insegnamento in una Sardegna poverissima, legata a una cultura arcaica e in una situazione di grave emergenza economico-sociale. Un libro bellissimo che, nel 1957, quando uscì, ebbe molta risonanza e vinse numerosi premi. Un libro che ha molto ancora da dire, anche in relazione al rapporto fra ragazzi e insegnanti, scuola e società, didattica e cultura d'appartenenza.

Il tema della propria infanzia Maria Giacobbe lo approfondisce anche in una altro libro, Maschere e angeli nudi. Ritratto di un'infanzia (Il Maestrale, 1999), davvero straordinario per la capacità di penetrare la dimensione infantile, restituendone la complessità, la difficoltà, lo spessore, la ricchezza immaginativa e intellettuale, il suo porsi come condizione “aliena”, fuori da qualsiasi schema, convenzione, cliché (sarebbe stato un bellissimo Anni in tasca...).

Il tema della propria infanzia Maria Giacobbe lo approfondisce anche in una altro libro, Maschere e angeli nudi. Ritratto di un'infanzia (Il Maestrale, 1999), davvero straordinario per la capacità di penetrare la dimensione infantile, restituendone la complessità, la difficoltà, lo spessore, la ricchezza immaginativa e intellettuale, il suo porsi come condizione “aliena”, fuori da qualsiasi schema, convenzione, cliché (sarebbe stato un bellissimo Anni in tasca...).

Le pagine che varrebbe la pena di estrapolare, per dare un saggio della qualità del libro, scritto in una lingua scarna, severa e insieme immaginifica, sono numerosissime. La scelta è ardua.

Ci siamo decisi per quelle che danno l'avvio al capitolo “Malaria”. Ringraziamo Maria Giacobbe e le edizioni Il Maestrale per averci data la possibilità di pubblicarle.

Da molti anni Maria Giacobbe vive in Danimarca, paese di cui conosce perfettamente la lingua. Quando ci si è posto il problema della traduzione de I cigni selvatici, ci siamo detti che nessuno avrebbe assolto meglio di lei il compito di restituire ai bambini la meraviglia di questa fiaba. Maria ha accolto la nostra proposta con interesse, disponibilità, curiosità, prestandosi generosamente alla prova. Per giudicare il risultato, però, dovrete aspettare il 15 febbraio 2011.

Come la scuola, la morte, le campane, il fascismo, anche la febbre, la malaria, il chinino facevano dunque parte della vita. Della vita quotidiana. Normale.

Come il vento che gridava dietro le imposte con la voce dei morti che premevano per tornare negli spazi che erano stati loro e che noi, i vivi, indebitamente gli contendevamo, occupandoli.

Come la notte senza luce, senza sonno e con tanti ululati di cani fantasmi che s'incrociavano nel buio.

Come l'inverno, la pioggia, le blatte, il freddo, la polizia, l'esattore delle imposte, il collettore del comune, certi adulti che non mi piacevano o che mi facevano paura, certe bambine che ero obbligata a frequentare e mi annoiavano, certi angeli spioni che forse c'erano forse non c'erano ma che in ogni caso disturbavano, come le macchie repulsive di salsa e vino sulla tovaglia, le file di escrementi e di immondizie in certi vicoli che ero costretta a percorrere, e tante altre cose ripugnanti o fastidiose che per qualche infernale motivo esistevano ed ero costretta ad accettare come inevitabili.

Sinché c'erano. E ogni volta che si ripresentavano. La febbre. La malaria. Il chinino. Erano spiacevoli. E anche molto. Molto spiacevoli. Ma non bisognava esagerare. Non bisognava mai esagerare. Se possibile. Quando era possibile. Questo l'avevo imparato. Non bisognava mai esagerare.

La febbre, quando finalmente arrivava, era quasi gradevole e liberatoria. Affondavo in essa come in un nido caldo, dopo la tempesta di freddo furioso che l'aveva preceduta.

Ai primi brividi lunghi che partivano dalla nuca e scendevano per la spina dorsale, invadendo petto e visceri, ne seguivano altri sempre più frequenti e caotici che partivano contemporaneamente da ogni zona e fibra del corpo scuotendolo e gettandolo in ogni direzione allo stesso tempo, minandone ogni connessione e cardine.

Il corpo era un'accozzaglia disordinata di ossicini che tendevano a disgregarsi sotto spinte e attrazioni contrastanti, in preda a forze centrifughe e centripete che si combattevano nell'intento di smembrarlo e disperderlo ai quattro venti.

Un intersecarsi disordinato e rapidissimo di correnti gelide vi si combattevano, contendendoselo, tirandolo, abbandonandolo, gettandolo da altezze vertiginose in abissi bianchi e profondissimi dai quali altre correnti irresistibili lo facevano emergere, separandolo dal cuore.

Che restava duro, nero, solitario, in un luogo lontano, isolato, dove il suo battito era come una pesante campana il cui tocco arrivava grigio e sordo attraverso la bufera.

Insieme al dolore fisico, alla nausea, ai conati di vomito, ma ancora più terribile, c'era la certezza panica che ciò non avrebbe mai avuto termine. Che quella lotta cosmica fra gli elementi che si scontravano nel mio corpo sarebbe durata per sempre. Non c'era più in tutto l'universo un solo punto fermo nel quale almeno per un momento il corpo potesse trovare rifugio e riposo.

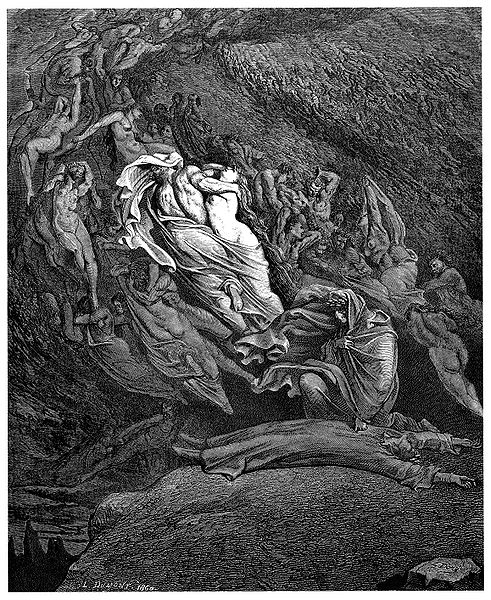

Un giorno, in una edizione della Divina Commedia illustrata dal Doré, che arrivava in fascicoli in casa di nonna, avevo visto un disegno che rappresentava un vortice di corpi umani distorti e torturati da un vento che li trascinava come foglie aspirate e sbattute da un gigantesco mulinello. Compitai il verso che, tra due virgolette e con tre puntini da ogni parte, ne faceva da didascalia: “la bufera infernal che mai non resta”, e subito ebbi la certezza che era lì, nella “bufera infernal che mai non resta” che mi trovavo duranti i miei accessi di malaria.

Abbiamo conosciuto i libri di questa scrittrice, un'estate, durante una vacanza in Sardegna, sua terra d'origine. In una libreria ci imbattemmo in Il diario di una maestrina (Il Maestrale, 2003) in cui la Giacobbe ripercorre le tappe della sua storia personale, di bambina e adolescente, in una famiglia colta, borghese e antifascista, durante il ventennio, quindi la scelta di diventare maestra e le prime esperienze di insegnamento in una Sardegna poverissima, legata a una cultura arcaica e in una situazione di grave emergenza economico-sociale. Un libro bellissimo che, nel 1957, quando uscì, ebbe molta risonanza e vinse numerosi premi. Un libro che ha molto ancora da dire, anche in relazione al rapporto fra ragazzi e insegnanti, scuola e società, didattica e cultura d'appartenenza.

Il tema della propria infanzia Maria Giacobbe lo approfondisce anche in una altro libro, Maschere e angeli nudi. Ritratto di un'infanzia (Il Maestrale, 1999), davvero straordinario per la capacità di penetrare la dimensione infantile, restituendone la complessità, la difficoltà, lo spessore, la ricchezza immaginativa e intellettuale, il suo porsi come condizione “aliena”, fuori da qualsiasi schema, convenzione, cliché (sarebbe stato un bellissimo Anni in tasca...).

Il tema della propria infanzia Maria Giacobbe lo approfondisce anche in una altro libro, Maschere e angeli nudi. Ritratto di un'infanzia (Il Maestrale, 1999), davvero straordinario per la capacità di penetrare la dimensione infantile, restituendone la complessità, la difficoltà, lo spessore, la ricchezza immaginativa e intellettuale, il suo porsi come condizione “aliena”, fuori da qualsiasi schema, convenzione, cliché (sarebbe stato un bellissimo Anni in tasca...).Le pagine che varrebbe la pena di estrapolare, per dare un saggio della qualità del libro, scritto in una lingua scarna, severa e insieme immaginifica, sono numerosissime. La scelta è ardua.

Ci siamo decisi per quelle che danno l'avvio al capitolo “Malaria”. Ringraziamo Maria Giacobbe e le edizioni Il Maestrale per averci data la possibilità di pubblicarle.

Da molti anni Maria Giacobbe vive in Danimarca, paese di cui conosce perfettamente la lingua. Quando ci si è posto il problema della traduzione de I cigni selvatici, ci siamo detti che nessuno avrebbe assolto meglio di lei il compito di restituire ai bambini la meraviglia di questa fiaba. Maria ha accolto la nostra proposta con interesse, disponibilità, curiosità, prestandosi generosamente alla prova. Per giudicare il risultato, però, dovrete aspettare il 15 febbraio 2011.

Come la scuola, la morte, le campane, il fascismo, anche la febbre, la malaria, il chinino facevano dunque parte della vita. Della vita quotidiana. Normale.

Come il vento che gridava dietro le imposte con la voce dei morti che premevano per tornare negli spazi che erano stati loro e che noi, i vivi, indebitamente gli contendevamo, occupandoli.

Come la notte senza luce, senza sonno e con tanti ululati di cani fantasmi che s'incrociavano nel buio.

Come l'inverno, la pioggia, le blatte, il freddo, la polizia, l'esattore delle imposte, il collettore del comune, certi adulti che non mi piacevano o che mi facevano paura, certe bambine che ero obbligata a frequentare e mi annoiavano, certi angeli spioni che forse c'erano forse non c'erano ma che in ogni caso disturbavano, come le macchie repulsive di salsa e vino sulla tovaglia, le file di escrementi e di immondizie in certi vicoli che ero costretta a percorrere, e tante altre cose ripugnanti o fastidiose che per qualche infernale motivo esistevano ed ero costretta ad accettare come inevitabili.

Sinché c'erano. E ogni volta che si ripresentavano. La febbre. La malaria. Il chinino. Erano spiacevoli. E anche molto. Molto spiacevoli. Ma non bisognava esagerare. Non bisognava mai esagerare. Se possibile. Quando era possibile. Questo l'avevo imparato. Non bisognava mai esagerare.

|

| Gustave Doré, "La Divina Commedia", Inferno, Canto V |

Ai primi brividi lunghi che partivano dalla nuca e scendevano per la spina dorsale, invadendo petto e visceri, ne seguivano altri sempre più frequenti e caotici che partivano contemporaneamente da ogni zona e fibra del corpo scuotendolo e gettandolo in ogni direzione allo stesso tempo, minandone ogni connessione e cardine.

Il corpo era un'accozzaglia disordinata di ossicini che tendevano a disgregarsi sotto spinte e attrazioni contrastanti, in preda a forze centrifughe e centripete che si combattevano nell'intento di smembrarlo e disperderlo ai quattro venti.

Un intersecarsi disordinato e rapidissimo di correnti gelide vi si combattevano, contendendoselo, tirandolo, abbandonandolo, gettandolo da altezze vertiginose in abissi bianchi e profondissimi dai quali altre correnti irresistibili lo facevano emergere, separandolo dal cuore.

Che restava duro, nero, solitario, in un luogo lontano, isolato, dove il suo battito era come una pesante campana il cui tocco arrivava grigio e sordo attraverso la bufera.

Insieme al dolore fisico, alla nausea, ai conati di vomito, ma ancora più terribile, c'era la certezza panica che ciò non avrebbe mai avuto termine. Che quella lotta cosmica fra gli elementi che si scontravano nel mio corpo sarebbe durata per sempre. Non c'era più in tutto l'universo un solo punto fermo nel quale almeno per un momento il corpo potesse trovare rifugio e riposo.

|

| William Blake, "La Divina Commedia", Inferno, Canto V |

Nessun commento:

Posta un commento