Per quale strana alchimia del famigerato Algoritmo Zuckerberg un bel giorno mi sia comparsa in bella evidenza sullo schermo del computer un'immagine di Andrea Serio non lo so. Ma ho cominciato a seguirlo. Ci sono cose del suo disegnare che sono molto interessanti, che mi appassionano. Altre meno. Ma il punto non è mai il gusto personale. Comunque, lui disegna, io lo seguo, cominciamo a parlarci un po' di disegno e di materiali e a un certo punto gli ho fatto una domanda. Questa è la sua risposta.

Serietà e leggerezza

[di Andrea Serio]

Quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo riguardo la mia idea di disegno, per prima cosa mi sono messo a ragionare sui motivi che mi spingono ogni giorno a prendere in mano una matita e a come questi motivi siano cambiati, se lo hanno fatto, nel corso degli anni, da quando ero un bambino che scarabocchiava sui quaderni di scuola fino ad oggi.

Considerato che, in quegli esordi infantili, il disegno è sempre soprattutto un gioco, quanta parte di quella leggerezza sopravvive allo scorrere del tempo, alla pressione che le esigenze lavorative esercitano inevitabilmente su chi ha fatto di questa passione un mestiere? Quanta ne è sopravvissuta in me?

Molte persone pensano che noi illustratori siamo molto fortunati, perché la nostra è una professione bellissima. È vero, è così: siamo dei privilegiati. Di solito, quelle stesse persone pensano anche che fare l'illustratore sia divertente e rilassante, una specie di hobby; la vedono come una occupazione tutto sommato poco impegnativa, per niente faticosa, dalla quale si ricavano continue gratificazioni personali. Un gioco, appunto. Beh, non è proprio così.

Non è così affatto. Illustrare a livello professionale richiede impegno, preparazione, studio, sacrificio e dedizione totali; il rapporto con il mercato è molto spesso conflittuale e deprimente; i tempi di consegna dei lavori sono strettissimi e ci si ritrova a dover eseguire in un pomeriggio commissioni che avrebbero richiesto una settimana di lavoro. Tranne in rari casi, fare l'illustratore è faticoso ai limiti del logorante e a volte, paradossalmente, può essere persino noioso. La verità è che quando disegnare diventa la tua professione, a lungo andare puoi finire per convincerti davvero che il disegno sia solo, e solamente, un lavoro.

Quindi torno a pormi la domanda di partenza: quanta leggerezza sopravvive a tutto questo? Non voglio dire che non sia giusto considerare questa attività seriamente; è certamente giusto sudare, esercitarsi, mettersi costantemente alla prova e tentare di migliorarsi sempre, persino soffrire se necessario, ma credo sia anche indispensabile che rimangano sempre uno spazio e un tempo da dedicare al disegno in quanto momento di pura gioia. Quando manca la gioia il livello scade, prevale la fatica e allora si rischia di "fare fatica nel fare quello che si ama fare", come diceva Andrea Pazienza; e non è una bella cosa. Ecco, io coltivo e proteggo gelosamente questi miei momenti di gioia.

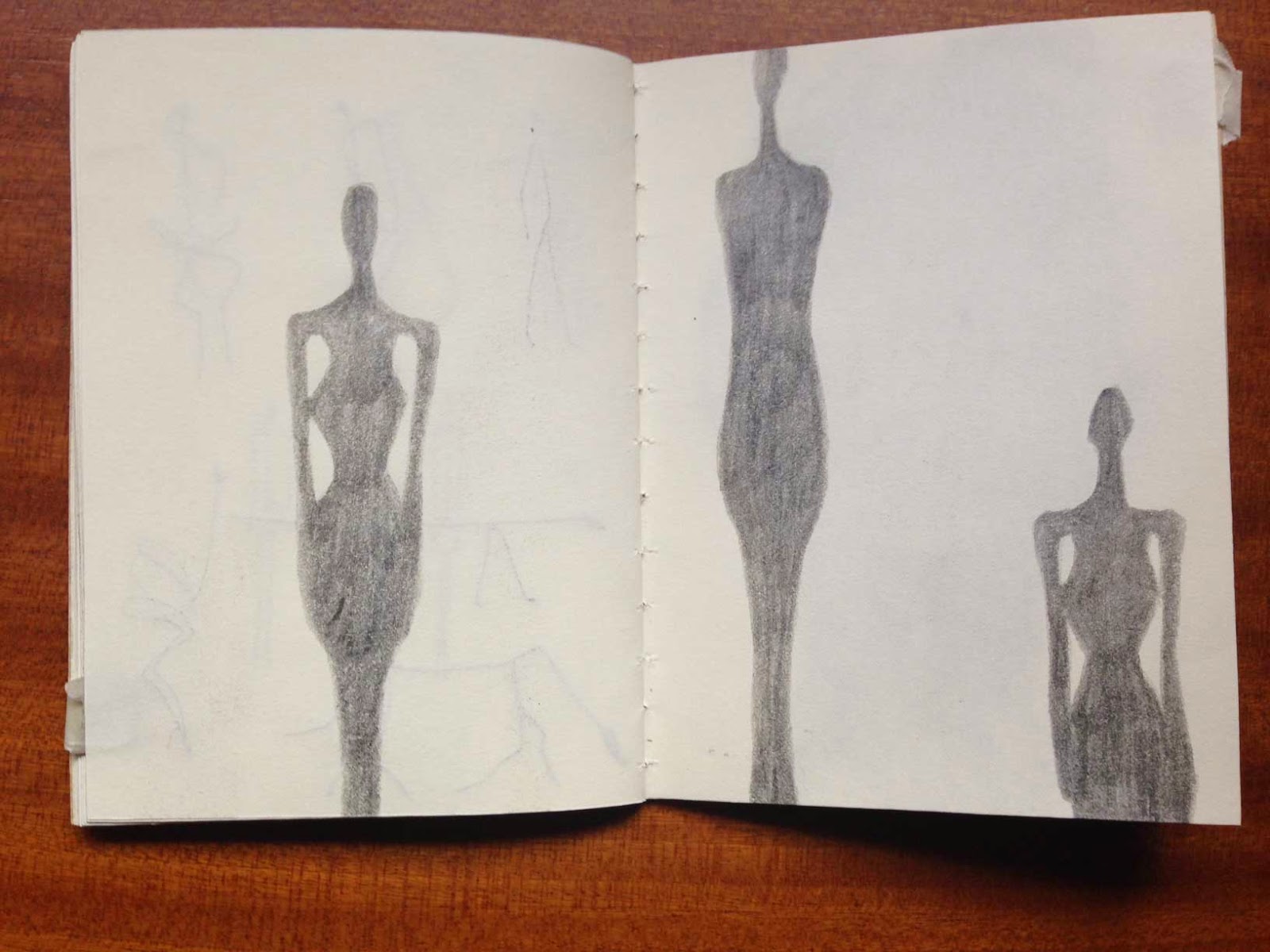

Per questi attimi preziosi non ci sono orari e non esiste un luogo: sono finestre che si aprono inaspettatamente tra una commissione e un appuntamento, tra una partenza e un arrivo, in prossimità di un pasto, in un pomeriggio mezzo vuoto, in una serata tranquilla o in una notte insonne. Possono presentarsi ogni giorno per molti giorni di fila, o più volte nello stesso giorno, o una volta sola in un mese: l'importante è tenersi pronti e attrezzati. Io, allora, prendo i miei pastelli, apro uno dei miei quaderni e mi isolo dal resto dell'universo conosciuto. Posso farlo sia rimanendo nel luogo in cui mi trovo in quel momento, sia andando a caccia di un soggetto da disegnare, come iniziarono a fare i paesaggisti del secolo scorso, in fuga dal buio dei loro studi, purché non si tratti di perdere troppo tempo nella ricerca (l'immediatezza non è fondamentale, ma è preferibile).

Solo disegnando in questo modo così selvaggio e libero riesco a smettere di pensare e di preoccuparmi, dimentico le piccole ansie quotidiane: uno strano senso di calma misto a eccitazione mi avvolge; posso concentrarmi su ciò che osservo e sui miei gesti, sulle traiettorie, sul peso delle mie dita; avverto la pressione dei miei polpastrelli, annuso il profumo della carta, della cera e del legno; il sangue fluisce, il ritmo del mio respiro si regolarizza. Il tempo è bloccato. La gioia primitiva dei miei scarabocchi infantili è evocata, ritorna.

Affinché tutto ciò avvenga, ogni volta, il disegno necessita di un'unica condizione: la sua assoluta inutilità pratica. Più il disegno è vissuto come sfogo, come gesto fine a se stesso, maggiore è lo stato di benessere che ne ricevo. Non devo inventare nulla, rappresentare nulla; per evitare di impegnarmi in qualsiasi forma di progettazione, o nello studio di un soggetto nuovo, solitamente vado alla ricerca di forme che ho già disegnato e che conosco e amo: certi angoli verdi, giardini, siepi, alberi di varie specie, strade, piccoli edifici persi nella campagna, scalinate, muri soleggiati, scorci selvatici, costiere, spiagge, panorami. In particolare, il rapporto tra luce e ombra mi interessa moltissimo e mi diverte provare a riprodurlo, a ricostruirlo sul foglio.

L'ombra è la vera protagonista in quasi ogni immagine che realizzo. Quasi sempre ritraggo scene disabitate, se non desolate, in cui la presenza umana è annullata o ridotta al minimo; questo, perché voglio mantenere al centro della composizione l'ambiente, l'atmosfera, e anche perché non mi è mai particolarmente piaciuto disegnare le persone, spesso tendo a vederle come elemento di disturbo all'interno della composizione. Nei rari casi in cui mi decido a farlo, inserisco di solito piccole figure solitarie appena accennate, ritratte in atteggiamenti pensosi o comunque colte in un momento di intimità. Spesso mi identifico in esse, altre volte mi faccio domande sulla loro identità, come se non fosse stata la mia mano a disegnarle, ma loro stesse si fossero intromesse nell'inquadratura, o fossero state ritratte per sbaglio: chi sono e perché sono lì? Da dove vengono? Cosa guardano? A cosa pensano? E allora mi perdo ancora di più nel disegno, che a questo punto smette di appartenermi. Lo percorro, lo indago, mi ci perdo dentro.

Passando, poi, ad analizzare la tecnica di realizzazione, mi accorgo che, anche in questo senso, applico la logica della leggerezza. Dopo aver raccolto e accumulato per anni una quantità insensata di materiale da disegno, con cui potrei tranquillamente tirare avanti per altri quarant'anni, la scorsa estate ho deciso di ridurre al minimo la mia attrezzatura da lavoro e di usare solamente un pastello a cera, nero. Con quest'unico pastello, che sostituisco solo una volta completamente consumato, percorro le pagine dei miei quaderni Moleskine, taccuini leggeri e versatili dalla carta buonissima. Progettavo da tempo di dedicarmi alla linea e cercare una nuova varietà di segni, imponendomi di resistere alla tentazione del colore anche quando, soprattutto all'inizio, era fortissima. Da quando ho imparato ad abbozzare direttamente a pastello, ho smesso di utilizzare le matite di grafite ed è dai tempi dei miei studi di architettura che ho abbandonato il portamine, che ho sempre percepito come freddo e privo di poesia.

Resto sempre molto tentato dalla china, che mi piace molto, ma che non so usare bene e di cui dovrei approfondire lo studio. I pastelli, al contrario, li conosco e utilizzo da anni; ho iniziato con quelli secchi, per poi passare a quelli a cera e successivamente a quelli ad olio: sono strumenti apparentemente poveri, elementari, ma dalle grandi proprietà espressive. Il loro tratto conserva ed esalta la forza del gesto che lo ha generato, può essere più netto o più sgranato, corposo o sottile, può diventare impalpabile, polveroso; puoi cancellarlo, grattarlo, sovrapporlo, diluirlo; il pigmento, a volte duro, a volte morbido e pastoso, dialoga moltissimo con la grana della carta, può assecondarla oppure opporvisi.

Ecco, disegnare così istintivamente mi riavvicina alla visione più poetica ed emozionante di quest'arte e di questo mestiere, alla bellezza dei materiali, alla loro magia, mi riconcilia con la natura, mi ricorda cosa sia quella leggerezza di cui parlavo. E mi tiene allenato.

In conclusione: dopo tanti anni, disegnare mi piace ancora moltissimo, non credo che mi stancherò mai di farlo e non credo che potrei mai rinunciarvi. Spero di poter continuare a vivere di disegno, per sempre. Sicuramente non smetterò di ricercare ed attendere il prossimo dei miei momenti di gioia;

allora prenderò i miei pastelli, aprirò uno dei miei quaderni, e.

Serietà e leggerezza

[di Andrea Serio]

Quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo riguardo la mia idea di disegno, per prima cosa mi sono messo a ragionare sui motivi che mi spingono ogni giorno a prendere in mano una matita e a come questi motivi siano cambiati, se lo hanno fatto, nel corso degli anni, da quando ero un bambino che scarabocchiava sui quaderni di scuola fino ad oggi.

Considerato che, in quegli esordi infantili, il disegno è sempre soprattutto un gioco, quanta parte di quella leggerezza sopravvive allo scorrere del tempo, alla pressione che le esigenze lavorative esercitano inevitabilmente su chi ha fatto di questa passione un mestiere? Quanta ne è sopravvissuta in me?

Molte persone pensano che noi illustratori siamo molto fortunati, perché la nostra è una professione bellissima. È vero, è così: siamo dei privilegiati. Di solito, quelle stesse persone pensano anche che fare l'illustratore sia divertente e rilassante, una specie di hobby; la vedono come una occupazione tutto sommato poco impegnativa, per niente faticosa, dalla quale si ricavano continue gratificazioni personali. Un gioco, appunto. Beh, non è proprio così.

Non è così affatto. Illustrare a livello professionale richiede impegno, preparazione, studio, sacrificio e dedizione totali; il rapporto con il mercato è molto spesso conflittuale e deprimente; i tempi di consegna dei lavori sono strettissimi e ci si ritrova a dover eseguire in un pomeriggio commissioni che avrebbero richiesto una settimana di lavoro. Tranne in rari casi, fare l'illustratore è faticoso ai limiti del logorante e a volte, paradossalmente, può essere persino noioso. La verità è che quando disegnare diventa la tua professione, a lungo andare puoi finire per convincerti davvero che il disegno sia solo, e solamente, un lavoro.

Quindi torno a pormi la domanda di partenza: quanta leggerezza sopravvive a tutto questo? Non voglio dire che non sia giusto considerare questa attività seriamente; è certamente giusto sudare, esercitarsi, mettersi costantemente alla prova e tentare di migliorarsi sempre, persino soffrire se necessario, ma credo sia anche indispensabile che rimangano sempre uno spazio e un tempo da dedicare al disegno in quanto momento di pura gioia. Quando manca la gioia il livello scade, prevale la fatica e allora si rischia di "fare fatica nel fare quello che si ama fare", come diceva Andrea Pazienza; e non è una bella cosa. Ecco, io coltivo e proteggo gelosamente questi miei momenti di gioia.

Per questi attimi preziosi non ci sono orari e non esiste un luogo: sono finestre che si aprono inaspettatamente tra una commissione e un appuntamento, tra una partenza e un arrivo, in prossimità di un pasto, in un pomeriggio mezzo vuoto, in una serata tranquilla o in una notte insonne. Possono presentarsi ogni giorno per molti giorni di fila, o più volte nello stesso giorno, o una volta sola in un mese: l'importante è tenersi pronti e attrezzati. Io, allora, prendo i miei pastelli, apro uno dei miei quaderni e mi isolo dal resto dell'universo conosciuto. Posso farlo sia rimanendo nel luogo in cui mi trovo in quel momento, sia andando a caccia di un soggetto da disegnare, come iniziarono a fare i paesaggisti del secolo scorso, in fuga dal buio dei loro studi, purché non si tratti di perdere troppo tempo nella ricerca (l'immediatezza non è fondamentale, ma è preferibile).

Solo disegnando in questo modo così selvaggio e libero riesco a smettere di pensare e di preoccuparmi, dimentico le piccole ansie quotidiane: uno strano senso di calma misto a eccitazione mi avvolge; posso concentrarmi su ciò che osservo e sui miei gesti, sulle traiettorie, sul peso delle mie dita; avverto la pressione dei miei polpastrelli, annuso il profumo della carta, della cera e del legno; il sangue fluisce, il ritmo del mio respiro si regolarizza. Il tempo è bloccato. La gioia primitiva dei miei scarabocchi infantili è evocata, ritorna.

Affinché tutto ciò avvenga, ogni volta, il disegno necessita di un'unica condizione: la sua assoluta inutilità pratica. Più il disegno è vissuto come sfogo, come gesto fine a se stesso, maggiore è lo stato di benessere che ne ricevo. Non devo inventare nulla, rappresentare nulla; per evitare di impegnarmi in qualsiasi forma di progettazione, o nello studio di un soggetto nuovo, solitamente vado alla ricerca di forme che ho già disegnato e che conosco e amo: certi angoli verdi, giardini, siepi, alberi di varie specie, strade, piccoli edifici persi nella campagna, scalinate, muri soleggiati, scorci selvatici, costiere, spiagge, panorami. In particolare, il rapporto tra luce e ombra mi interessa moltissimo e mi diverte provare a riprodurlo, a ricostruirlo sul foglio.

L'ombra è la vera protagonista in quasi ogni immagine che realizzo. Quasi sempre ritraggo scene disabitate, se non desolate, in cui la presenza umana è annullata o ridotta al minimo; questo, perché voglio mantenere al centro della composizione l'ambiente, l'atmosfera, e anche perché non mi è mai particolarmente piaciuto disegnare le persone, spesso tendo a vederle come elemento di disturbo all'interno della composizione. Nei rari casi in cui mi decido a farlo, inserisco di solito piccole figure solitarie appena accennate, ritratte in atteggiamenti pensosi o comunque colte in un momento di intimità. Spesso mi identifico in esse, altre volte mi faccio domande sulla loro identità, come se non fosse stata la mia mano a disegnarle, ma loro stesse si fossero intromesse nell'inquadratura, o fossero state ritratte per sbaglio: chi sono e perché sono lì? Da dove vengono? Cosa guardano? A cosa pensano? E allora mi perdo ancora di più nel disegno, che a questo punto smette di appartenermi. Lo percorro, lo indago, mi ci perdo dentro.

Passando, poi, ad analizzare la tecnica di realizzazione, mi accorgo che, anche in questo senso, applico la logica della leggerezza. Dopo aver raccolto e accumulato per anni una quantità insensata di materiale da disegno, con cui potrei tranquillamente tirare avanti per altri quarant'anni, la scorsa estate ho deciso di ridurre al minimo la mia attrezzatura da lavoro e di usare solamente un pastello a cera, nero. Con quest'unico pastello, che sostituisco solo una volta completamente consumato, percorro le pagine dei miei quaderni Moleskine, taccuini leggeri e versatili dalla carta buonissima. Progettavo da tempo di dedicarmi alla linea e cercare una nuova varietà di segni, imponendomi di resistere alla tentazione del colore anche quando, soprattutto all'inizio, era fortissima. Da quando ho imparato ad abbozzare direttamente a pastello, ho smesso di utilizzare le matite di grafite ed è dai tempi dei miei studi di architettura che ho abbandonato il portamine, che ho sempre percepito come freddo e privo di poesia.

Resto sempre molto tentato dalla china, che mi piace molto, ma che non so usare bene e di cui dovrei approfondire lo studio. I pastelli, al contrario, li conosco e utilizzo da anni; ho iniziato con quelli secchi, per poi passare a quelli a cera e successivamente a quelli ad olio: sono strumenti apparentemente poveri, elementari, ma dalle grandi proprietà espressive. Il loro tratto conserva ed esalta la forza del gesto che lo ha generato, può essere più netto o più sgranato, corposo o sottile, può diventare impalpabile, polveroso; puoi cancellarlo, grattarlo, sovrapporlo, diluirlo; il pigmento, a volte duro, a volte morbido e pastoso, dialoga moltissimo con la grana della carta, può assecondarla oppure opporvisi.

Ecco, disegnare così istintivamente mi riavvicina alla visione più poetica ed emozionante di quest'arte e di questo mestiere, alla bellezza dei materiali, alla loro magia, mi riconcilia con la natura, mi ricorda cosa sia quella leggerezza di cui parlavo. E mi tiene allenato.

In conclusione: dopo tanti anni, disegnare mi piace ancora moltissimo, non credo che mi stancherò mai di farlo e non credo che potrei mai rinunciarvi. Spero di poter continuare a vivere di disegno, per sempre. Sicuramente non smetterò di ricercare ed attendere il prossimo dei miei momenti di gioia;

allora prenderò i miei pastelli, aprirò uno dei miei quaderni, e.