Cara Alessia,

ho letto le tue riflessioni sul blog di

Radice-Labirinto, nel post

Libro elegante, libro distante?.

Sono d'accordo con te: i librai hanno vita movimentata, come tutti coloro che si occupano di libri. E sono anche d'accordo che l’idea di bambino che ognuno possiede è la bussola con cui si traccia la linea di confine fra libri per bambini e non.

Il tuo post tocca moltissime questioni, su tutte varrebbe la pena di riflettere, ma, essendo stata chiamata in causa, a proposito del libro

L'uomo dei palloncini, penso sia necessario fare, su questo, alcune precisazioni. La tua analisi di

L'uomo dei palloncini arriva dopo una serie di considerazioni che, a partire da quella centrale di 'nostalgia dell'infanzia' da parte dell'adulto, proseguono con distinzioni fra poesia e prosa, e con l'identificazione del 'lirismo come insidia' che porta alla 'perdita di vista della trama e della realtà'. Al di là delle idee personali su concetti generali, su cui si può essere più o meno d'accordo, in base alle proprie convinzioni, formazione e cultura, voglio specificare alcuni punti fondamentali che riguardano il mio lavoro, che conosco bene e di cui posso parlare con sicurezza, grazie a un'esperienza ventennale di autrice e di lavoro editoriale, escludendo quello che non mi appartiene e in cui in alcun modo mi riconosco.

Il sentimento di nostalgia nei confronti dell'infanzia mi è estraneo (anche quello verso l'adolescenza). Provo grande interesse verso queste età, che mi sembrano fondamentali nella vita degli individui. Bambini e ragazzi hanno, per me, pensieri, comportamenti e idee degni di estrema attenzione per la forza, la ricchezza, l'intensità, l'intelligenza, lo spessore dei significati e dei valori che mettono in luce. Significati in grado di mostrare aspetti rilevanti dell'esperienza

umana, anche adulta.

Non è una mia scoperta, ovviamente: tutti coloro

che hanno studiato, educato e sono stati in compagnia dei bambini lo

sanno e ne hanno fatto esperienza.

Per quanto riguarda la mia autobiografia, non ho nostalgia della mia infanzia, il che non significa naturalmente che non abbia bei ricordi a essa legati e che non mi capiti di provare nostalgia, come tutti, verso momenti passati legati soprattutto a persone che non ci sono più.

Da piccola mi è sempre interessato giocare, ma anche crescere, mi sono sempre interessati gli adulti, oltre che i miei coetanei. Forse anche perché ho la fortuna di avere una memoria del passato molto viva, questo da sempre. Capita che cose accadute quarant'anni fa mi sembrino vicine come il ricordo di una cosa accaduta ieri, il che rende il passato non insanabilmente lontano, ma prossimo e presente. Questo mi aiuta nello scrivere per bambini, non per volgermi al passato con rimpianto, idealizzandolo, ma perché mi dà la possibilità di recuperare esperienze infantili.

Pur avendo avuto un'infanzia e una adolescenza agiate e tutto sommato serene, in una famiglia sufficientemente equilibrata e di buon senso, mi ricordo con estrema chiarezza che queste età hanno comportato notevoli dosi di fatica, impegno, dolore, paura, coraggio, rabbia, disagio, e richiesto, per questo, molta energia. Non è facile essere bambini e ragazzi per la semplice e buona ragione che in quei periodi della vita non sai nulla e devi capire tutto, in un contesto adulto che afferma di sapere tutto e di non dovere capire nulla. Questo, anche se sei un bambino che vive in società e famiglie accoglienti, benestanti e democratiche, non cambia di una virgola.

Tale concetto è particolarmente arduo da accettare da parte del mondo adulto che

chiede alle generazioni giovani di restituirgli, in cambio di cure, educazione e

accudimento, una buona immagine di sé, e tende a chiudere gli occhi su tutte le manifestazioni dell'infanzia e dell'adolescenza che destabilizzano la perfezione del quadro d'insieme, e che possono generare sentimenti ed emozioni non proprio accettabili, come dubbi, rabbia, fastidio, irritazione, indifferenza, stanchezza, senso di inadeguatezza o di colpa. Insomma il confronto

generazionale non è facile per nessuno, da sempre.

La maturità ritengo sia una conquista: finalmente si è liberi di scegliere e di essere. L'infanzia e l'adolescenza sono, costituzionalmente, età di grandi scoperte, cambiamenti, trasformazioni e inquietudini, ma non sono le età della libertà e delle scelte. Per questo i bambini vogliono, giustamente, crescere, e per questo gli si fa un torto se si impedisce loro di farlo.

L'uomo dei palloncini nasce non dalla nostalgia per la mia infanzia o un momento particolare di essa, ma dall'avere osservato, una sera di qualche anno fa, dalla finestra di una casa in una cittadina appenninica, un giovane uomo che faceva quel mestiere. Non mi ero mai soffermata su questo tipo di personaggio e quello che vidi quella sera mi accorsi che non era un semplice venditore, ma una figura interessante che sapeva entrare in relazione coi bambini e parlare loro, capirli. Questo mi interessò molto: non me l'aspettavo, e rimasi a osservare quell'interazione per qualche ora, come fossi al cinema.

In seguito, pensando alle ragioni per cui quella figura mi potesse avere tanto attratto, e dopo aver scritto

L'uomo dei palloncini, testo la cui stesura avvenne nel lasso di tempo di due anni circa, ne misi a fuoco con chiarezza tre. Tutte sono legate a mie esperienze infantili. Siccome per i bambini le questioni fondamentali si esprimono sotto forma di domanda, in questo modo formulerò le tre ragioni.

1)

Come ha fatto il mondo a esserci se io non esistevo? Come era prima?

Ovvero c'è sempre un momento in cui i bambini scoprono questa realtà: e

cioè che il mondo, e i loro genitori, non sono nati con loro. È una

scoperta incredibile, proprio filosofica, anche perché in quel momento i

bambini si rendono conto che il mondo potrà continuare a esistere anche

quando loro non ci saranno più. Insieme a questo scoprono i concetti, impersonali, di tempo e di spazio.

2)

Come fa una persona che non mi conosce a conoscermi così bene? Come fa a sapere chi sono, di cosa ho bisogno? Ovvero, ci sono adulti che pur non sapendo nulla di noi ci conoscono benissimo e sono in grado di offrirci cose che nemmeno i nostri affetti più cari sanno darci. Questa è un'altra scoperta incredibile perché apre all'infinito l'orizzonte, limitato, della famiglia e della casa. Con questa scoperta si inizia a essere nel mondo.

2)

Come mai la notte il mondo non scompare, le cose non si annullano nel buio? Avevo osservato, le volte in cui avevo accesso al mondo dopo le 9 di sera, che esistevano persone che la notte rimanevano sveglie, per lavoro, per esempio, ma anche perché insonni. Pensai così che il merito della salvezza del mondo fosse loro che non dormivano mai, e vegliavano sul sonno degli altri, permettendolo. Fu un grande sollievo. Immaginavo figure adulte di appoggio e responsabilità, figure di bene e saggezza che magari non conoscevo, ma su cui sapevo di poter contare. I miei mi proteggevano, ma c'era qualcuno che a sua volta proteggeva loro.

Questa storia, perciò, non ha nulla a che vedere con la nostalgia, ma con esperienze infantili molto forti. L'ho scritta pensando a quanto mistero quella semplice figura portasse con sé. Quanto un incontro del genere, così apparentemente prosaico, l'acquisto di un oggetto, possa determinare un'esperienza significativa per un bambino, per il quale, per esempio, le cose rivestono sempre significati immateriali e simbolici importanti. Vi siete mai chiesti, seriamente, perché i bambini, tutti i bambini del mondo, siano irresistibilmente attratti da venti grammi di plastica attaccata a un filo? O perché un bambino possa metterci molto tempo a scegliere un oggetto assolutamente insignificante? Addirittura a volte un prodotto seriale, uguale a cento altri identici, ma nel quale sembra vedere fondamentali differenze?

Sono consapevole di essere stata una bambina pensosa e portata per la contemplazione e la riflessione sul mondo intorno a me. Ma questa è una caratteristica che tutti i bambini hanno, non mia esclusiva. Che i bambini abbiano questa inclinazione naturale lo ha affermato e ripetuto per tutta la vita, fra gli altri, Maria Montessori. È quel tipo di caratteristica per cui di solito, appena una bambino esprime un pensiero di solito definito 'profondo', gli adulti cadono dal mondo delle nuvole, trovando assolutamente incredibile che a quell'età si pensi in quel modo, come se a parlare fosse stato, fra lo sgomento generale, una scimmia o un canarino. Non solo i bambini pensano, ma come dichiara il titolo di un imperdibile libro del maestro umbro Franco Lorenzoni, edito da Sellerio,

I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica.

Da piccola, alle elementari leggevo fumetti: da

Topolino a

Diabolik (che trovavo un po' pretenzioso), da

Valentina Mela Verde ai

Peanuts. Essendo una bambina osservatrice mi era chiaro che con numerosi miei coetanei potevo condividere le mie impressioni sui primi due fumetti, molto popolari (oggi direi il 90% dei bambini); per trovare amiche con cui condividere il mio amore per Valentina, la percentuale scendeva diciamo al 30%. Dei Peanuts, - ragazzini americani dal segno elegante, filosofici, caustici, pensosi, esilaranti, le cui storie non cominciavano e non finivano perché erano storie fatte di situazioni e non di trama - potevo parlare con pochissimi, praticamente nessuno. Io conoscevo i Peanuts perché mia madre era abbonata a

Linus, rivista di nicchia che i più non conoscevano. I miei non mi forzavano a leggerlo per farmi diventare una scimmia intelligente da esibire nei salotti radical. Semplicemente i miei erano curiosi, leggevano molto e di tutto, e la rivista girava per casa e io la guardavo e leggevo i fumetti che mi piacevano; gli altri, quelli che non mi parlavano, li lasciavo perdere, pensando che prima o poi magari avrei avuto accesso ai loro misteri.

Non mi sentivo strana per avere, fra gli altri, anche gusti diversi: non mi importava non trovare qualcuno con cui parlare dei Peanuts. Se rimanevano una passione solitaria, coi miei amici potevo parlare di un milione di altre cose.

Senza paragonarmi a Schultz, trovo importante che i bambini possano avere esperienze del genere. Che vi siano libri che parlino loro con una voce che può anche spiazzarli e parlare una lingua che ha regole diverse. Se scrivo

Il grande libro dei pisolini o

Al supermercato degli animali sono, ovviamente, consapevole che avrò un pubblico più numeroso: temi, parole e rime so benissimo che rendono il libro più accessibile e godibile per tutti, facendo riferimento a un mio gusto e a mie esperienze di bambina molto amate, allegre e condivise. Ma come scrittrice penso sia interessante rivolgermi anche a quei lettori che hanno esperienze meno condivisibili e meno facili da capire, spiegare, affrontare, accogliere, esattamente come le avevo io. Per questo non mi precludo libri come

L'uomo dei palloncini, come

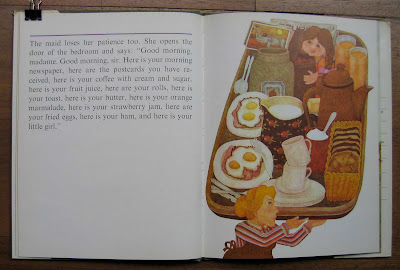

La più buona colazione del mondo,

C'era una volta una storia o

Casa di fiaba per dire qualche titolo davanti al quale ho visto inarcarsi più d'un sopracciglio.

Infine, due considerazioni: se qualcuno mi dice che a suo figlio è piaciuto un mio libro sono ovviamente molto contenta, ma con ciò non deduco in nessun modo che il libro piaccia 'a tutti i bambini'. E rimarrei piuttosto perplessa davanti a una riflessione che parta dal presupposto di 'osservare il libro con gli occhi di un adulto'. Quale adulto? Forse me stessa? Difficile stabilire che in base alla reazione di un non ben definito adulto una storia sia mancata o riuscita, stabilendo il perché. Sappiamo bene che i pareri di noi tutti sui libri sono contrastanti. Ma sappiamo altrettanto bene che esiste un modo più impersonale di valutare un libro, e che ci sono libri orrendi e libri buoni, al di là del fatto che ci siano piaciuti o meno, dato che la nostra opinione è relativa e soggettiva. Per giudicare una cosa bisogna conoscerla. E quello della conoscenza è un processo di avvicinamento che richiede tempo, distacco e impegno.

Sforzarsi di vedere con gli occhi di un bambino è meritevole, ma sempre tenendo presente che noi non lo siamo bambini, e quel bambino lo immaginiamo soltanto. Sotto numerosi giudizi dati a libri per bambini cova sempre l'idea che i libri, per essere definibili adatti ai bambini, debbano piacere alla misteriosa categoria

dei bambini, test inequivocabile, che ne sancisce la leggibilità

tout court. Come se non ci fossero gusti, inclinazioni, interessi che fanno di ogni bambino un lettore diverso, come avviene per noi adulti che a ogni passo invochiamo, fino destituirla di ogni senso, la famigerata

bibliodiversità. Come se non esistesse una possibilità di discorso critico, al di là dell'età, come se provare a uscire dal cerchio mi piace/non mi piace dei bambini, fosse un sopruso inammissibile e antidemocratico. Come se non ci fosse un'idea di educazione. Quanti problemi da sbrogliare, quanta confusione su questi temi.

Ricordo un padre, a

Più libri più liberi, fiera romana dal pubblico selezionato, che dopo essersi rigirato per le mani un libro per dieci minuti, decise di non comprarlo con questa spiegazione: «Troppo problematico, preferisco non mettergli in testa idee che non ha.» O una madre, pediatra, in cerca di un libro per il compleanno della sua bambina, che dopo aver ispezionato ogni millimetro di

Filastrocca ventosa non lo acquistò: «Non voglio gettare un'ombra sul momento felice dello spegnere le candeline.» Quanto questi due genitori stavano pensando al loro figlio come lettore e hanno effettivamente valutato il libro al di là della riflessione 'fa bene o fa male'? Quanto quelle ombre e quelle idee sbagliate riguardavano loro e non i loro bambini? Se empiricamente stabiliamo che a molti bambini piace di più il coniglio dei cereali Nesquik rispetto alle illustrazioni di Mattotti per

Hansel e Gretel, cosa significherà? Che i bambini sono più esposti a immagini pubblicitarie o che Mattotti non è un illustratore adatto all'infanzia? Che la Nesquik ha sfruttato la popolarità planetaria di un celebre coniglio dei cartoni animati o che la fiaba dei Grimm è inadatta a essere illustrata per i bambini di oggi perché propone loro un immaginario negativo e spaventevole? Che il coniglio è rassicurante e propone un'idea di infanzia positiva, allegra e condivisibile o che Mattotti è inquietante e distante perché ha elaborato un linguaggio visivo che non ha tenuto in considerazione la visione delle cose dei bambini, ma solo la propria? Qual è la visione delle cose dei bambini? Quella che stabiliamo noi? Quella che stabilisce la Nesquik? O quella che stabiliamo noi insieme alla Nesquik? Quella di Mattotti? Quella dei Grimm?

Possibile che quando si parla di libri per bambini il giudizio sia quasi invariabilmente vincolato a ragioni psicologiche e terapeutiche di fruibilità e così raramente a un discorso sulla cultura, l'educazione all'immagine, al segno, alla parola? Non è anche questo modo di vedere le cose che alla fine consegna l'idea di lettura in età infantile a pratica di puro intrattenimento con tutte le conseguenze del caso? Eppure, come spiega impeccabilmente Lorenzoni nel suo bellissimo libro, in un capitolo magistrale sull'educazione all'arte, "i bambini sanno nutrirsi in modo straordinario del bello."

Si parla sempre, e aggiungerei quasi da non poterne più (e da non capire più di cosa si stia parlando), di diversità. Forse così come dobbiamo rispettare e capire le differenze fra le persone, grandi e piccole, dobbiamo capire quelle fra i libri.

Al di là di

L'uomo dei palloncini che leggitimamente può piacere o non piacere così come tutti i libri del mondo, forse questi libri 'eleganti' che ricorrono a parole e immagini che utilizzano registri 'altri' perché raccontano di esperienze 'altre', parlano a bambini che nella vita di tutti i giorni fanno esperienze poco condivise, ma importanti sia per se stessi sia per gli altri.

Fin da quando ero piccola ho imparato che riguardo a certi temi e modi di esprimersi, le percentuali si abbassano. Non è un problema per me, mi colpisce sempre che lo sia per altri.

A volte viene un po' da vergognarsi a pensare come è venuta l'idea di un libro. La più buona colazione del mondo si è materializzata un pomeriggio in cui chiacchieravo con Massimo Caccia su skype, per risolvere una faccenda legata a un libro che penso ormai rimarrà nel mito, nel senso che sono anni che ne parliamo e anni che non lo facciamo. Nel frattempo ne facciamo altri, come questo, appunto. Massimo stava parlando, e io, distratta, mi sono accorta che alle sue spalle c'era un quadro che mi sembra proprio fosse identico all'immagine che oggi è in copertina. Una tazza da cui spunta una lucertola. Sarà perché mi è sempre rimasta in mente una lucertola che quando ero piccola, al mare, tutte le mattine faceva colazione con noi che ci immobilizzavamo come statue, perché lei potesse serenamente consumare il suo pasto fra i nostri piedi. Fatto sta che, vista quell'immagine, praticamente il libro mi sembrò fatto.

A volte viene un po' da vergognarsi a pensare come è venuta l'idea di un libro. La più buona colazione del mondo si è materializzata un pomeriggio in cui chiacchieravo con Massimo Caccia su skype, per risolvere una faccenda legata a un libro che penso ormai rimarrà nel mito, nel senso che sono anni che ne parliamo e anni che non lo facciamo. Nel frattempo ne facciamo altri, come questo, appunto. Massimo stava parlando, e io, distratta, mi sono accorta che alle sue spalle c'era un quadro che mi sembra proprio fosse identico all'immagine che oggi è in copertina. Una tazza da cui spunta una lucertola. Sarà perché mi è sempre rimasta in mente una lucertola che quando ero piccola, al mare, tutte le mattine faceva colazione con noi che ci immobilizzavamo come statue, perché lei potesse serenamente consumare il suo pasto fra i nostri piedi. Fatto sta che, vista quell'immagine, praticamente il libro mi sembrò fatto.