In un pomeriggio del marzo del 1917, due giovani sposi escono dalla propria casa di Paradise Road, a Richmond, per andare a Farringdon Street, nel cuore della City di Londra, a comprare i giornali. Lungo la loro strada, la loro attenzione viene attratta dalle vetrine di un venditore di macchinari e attrezzature per la stampa.

Gli strumenti della tipografia sono spesso affascinanti a vedersi: rimanemmo a fissarli attraverso la vetrina più o meno come due ragazzini affamati avrebbero guardato focaccine e dolci esposti in una pasticceria.

Da circa un anno la coppia tentava di imparare a stampare, scontrandosi con

una macchina sociale che impediva di insegnare l'arte della stampa a due borghesi di mezza età. E così i due decidono di entrare nel negozio e di esporre il proprio desiderio a un affabile commesso in tuta marrone.

Prima di andarcene, avevamo comprato un piccolo torchio, dei caratteri Caslon Old Face e tutti gli utensili e i materiali necessari, per una somma di 19 sterline, 5 scellini e 5 pence, oltre a un manualetto di sedici pagine che li avrebbe guidati nell'apprendimento della tecnica.

|

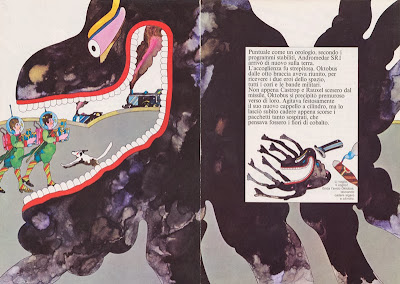

La copertina e alcune pagine di Two Stories,

il primo libro dellaHogarth Press di Leonard e

Virginia Woolf. (da qui) |

La consegna del torchio al domicilio di

Leonard e

Virginia Woolf,

Hogarth House, avvenne il 24 aprile. Non essendo disponibile una collocazione più adatta, la piccola macchina da stampa viene sistemata in sala da pranzo. Il 3 maggio 1917 Leonard e Virginia Woolf iniziano a stampare

Two Stories la loro prima pubblicazione:

Un volumetto rilegato in cartoncino contenente due racconti, uno scritto da Virginia e uno da me [...] Il racconto di Virginia era The Mark on the Wall

e il mio Three Jews.

Fummo anche così temerari da stampare quattro xilografie di [Dora] Carrington. La produzione del volumetto è ultimata all'inizio di luglio.

Nel frattempo, i Woolf iniziano a promuovere la vendita per corrispondenza, attraverso un messaggio assai ingenuo secondo i parametri del moderno

direct marketing. Due lettere di Virginia danno un'idea precisa dell'entusiasmo neofita dei Woolf per la nuova attività e della loro elementare strategia commerciale: «Eccoti alcuni dei nostri annunci, nel caso tu possa distribuirli alle persone importanti. Non c'è niente nei racconti che possa turbare il re, in effetti sono molto blandi. Abbiamo appena finito di stampare dopo tre ore di lavoro – è così affascinante che riusciamo a fatica a smettere.» [a

Violet Dickinson, maggio 1917].

«Ti ho mandato una busta da mezzo penny con l'annuncio della nostra

prima pubblicazione. Abbiamo scoperto di avere solo 50 amici al mondo – e

per la maggior parte avari. Riesci a pensare a qualche persona generosa

– non c'è bisogno che sia molto generosa – di cui potresti mandarmi il

nome? Se fosse possibile, te ne sarei grata.” [a

Lady Ottoline Morrell, maggio 1917].

Alla fine di luglio,

Two Stories è quasi esaurito: delle 150 copie di tiratura, ben 124 sono già vendute. Sull'onda del primo successo, i Woolf decisero di

continuare a stampare e pubblicare allo stesso modo poesie o altre brevi opere che i soliti editori non avrebbero mai preso in considerazione.

Nasce così in maniera avventurosa e inconsueta

The Hogarth Press. Fra quanti ne videro gli esordi, molti si sorprenderebbero di quanta strada sia riuscita a percorrere questa casa editrice che, nata quasi per caso, come empirica cura a una depressione, ha quasi superato il secolo di attività. Ma se fosse solo per questa sua inopinata longevità, Hogarth Press attirerebbe pochissima attenzione da parte dei bibliofili e degli studiosi di letteratura. La sua fama deriva, infatti dalla totale identificazione con i suoi artefici, con le loro idee, il loro gusto e l'influenza che ebbero sulla cultura del tempo. Protagonisti della vita intellettuale inglese della prima metà del Novecento, entrambi scrittori e critici letterari, animatori di quel fertilissimo circolo che oggi è noto come “

gruppo di Boomsbury”, Leonard e Virginia Woolf si dimostrarono, come editori, capaci di notevoli innovazioni.

Diversamente dalla maggioranza delle

private press che nacquero in Inghilterra ala fine del diciannovesimo secolo, sotto l'influenza di

William Morris e dell'

Arts and Crafts Movement, la filosofia editoriale di Hogarth Press era concentrata in prevalenza sul contenuto dei libri più che sulla loro forma grafica:

non volevamo che Hogarth Press diventasse una di quelle (a loro volta ammirevoli) piccole e piccolissime case editrici il cui fine è la produzione di libri raffinati, destinati non alla lettura ma alla contemplazione. Noi eravamo interessati al lato immateriale del libro, a ciò che un autore aveva da dire e a come lo diceva...

|

| Qui e sotto: le quattro xilografie di Vanessa Belle per Monday or Tuesday (1921) |

Ciò significò, in termini pratici, creare collane letterarie che concedessero spazio a quei narratori e poeti, poco noti o inediti, che mettevano in discussione i canoni formali della tradizione reando linguaggi idonei a esprimere nuovi punti di vista e ad affrontare problemi antichi in modo innovativo. Significò, inoltre, pubblicare saggi su temi controversi quali la Lega delle Nazioni, l'imperialismo, i pregiudizi razziali, la corsa agli armamenti, il socialismo.

Hogarth Press si distinse, dunque, come casa editrice d'avanguardia nella pubblicazione di nuovi autori e nella diffusione di nuove idee. Questa attenzione particolare alla qualità letteraria e intellettuale non impedì comunque a Leonard e Virginia Woolf di pubblicare libri esteticamente apprezzabili e, anche sotto questo aspetto, rivoluzionari. Gli artefici della grafica delle pubblicazioni di Hogarth Press furono la sorella di Virginia,

Vanessa Bell [una rassegna dei suoi quadri

qui], che fu tra l'altro l'ideatrice del marchio della casa editrice, e un gruppo di artisti che facevano riferimento all'

Omega Workshop. [Repertori dei lavori degli artisti affiliati a Omega Workshop

qui e

qui]

Ciò che colpisce maggiormente nelle pubblicazioni della Hogarth Press è il contrasto fra l'estrema sobrietà dell'impianto grafico, che utilizzava un carattere classico come il Caslon Old Face e una gabbia di grande semplicità, e la gaiezza e brillantezza delle copertine, che spesso disorientarono i recensori delle prime opere pubblicate. Cercammo con grande cura la carte delle copertine; [per Two Stories] ne trovammo una di riso, allegra e piuttosto insolita. Per anni dedicammo molta cura e molto tempo alla ricerca di carte belle, particolari e vivaci con cui rilegare i nostri libri; fummo i primi a farlo e credo che abbiamo dato origine a una moda, poi seguita da molti altri editori di più antica tradizione.

Oltre alle copertine in carta, con un semplice titolo stampato in Caslon, Hogarth Press utilizzò spesso decorazioni e illustrazioni xilografiche. Non è comunque straordinario trovare esemplari della stessa pubblicazione rilegati in modo molto diverso: l'artigianalità della lavorazione e il desiderio di sperimentazione hanno prodotto infinite varianti di legatura, per il tormento dei bibliografi e la delizia dei bibliofili. Fra gli artisti incaricati di realizzare le incisioni per Hogarth Press, Vanessa Bell fu la più attiva: a lei si devono moltissime copertine e le illustrazioni di innumerevoli volumi. Fra gli altri vale la pena ricordare

Roger Fry,

Duncan Grant,

Enid Marx ed

Eric Gill.

|

| Kew Gardens: una variante di copertina (da qui) |

La contraddizione fra la giocosa levità della veste grafica e l'estremo rigore dei contenuti è solo apparente e trova spiegazione nel concetto ideale di cultura dei Woolf: una cultura che non poteva e non doveva prescindere dall'ironia e dall'autoironia e che aborriva l'esibizione seriosa e l'erudizione.

Ovviamente, scelte tanto estremiste avevano un prezzo in termini commerciali, ma, nonostante questo, affidandosi alle vendite per corrispondenza e al sostegno di un ristrettissimo gruppo di librai, Hogarth Press riuscì a rimanere sempre autosufficiente, anche grazie a una crescita costretta entro limiti ragionevoli dal desiderio dei Woolf di non impegnarsi a tempo pieno nell'attività editoriale.

Nei primi quattro anni, il catalogo Hogarth Press raggiunse gli undici titoli. Dopo

Two Stories apparvero

Poems di Sidney Woolf, fratello di Leonard, e

Prelude di Katherine Mansfield, nel 1918;

Poems di T. S. Eliot,

Paris. A Poem di Hope Mirrless,

The Critic in Judgement di J. Middleton Murray,

Kew Gardens di Virginia Woolf, con incisioni di Vanessa Bell, e

The Mark on the Wall di Virginia Woolf, nel 1919;

Stories from the Old Testament di Logan Pearsall Smith,

The Story of the Siren di E. M. Forster e

Reminiscences of Nicolayevitch Tolstoi di Maxim Gorky, tradotto da Leonard Woolf e S. S. Koteliansky, nel 1920.

Ovviamente non tutti i libri furono stampati nella sala da pranzo di Hogarth House: quattro furono stampati da Leonard con una macchina piano-cilindrica alla Prompt Press e uno dalla Pelican Press.

Kew Gardens e

Reminiscences di Gorky furono i due grandi successi editoriali della neonata Hogarth Press. È bene sottolineare che entrambi questi titoli produssero un reddito, per quanto modesto: alle fine dei primi quattro anni, i profitti della casa editrice ammontavano a 98 sterline.

Nei quattro anni successivi, l'attività editoriale dei Woolf fu caratterizzata da una crescita costante e dai primi riconoscimenti pubblici. A coronare il successo, nel 1924 venne loro affidata la pubblicazione dell'edizione inglese degli atti della Società Internazionale di Psicoanalisi di Vienna, che faceva capo a

Sigmund Freud. In campo letterario, oltre a continuare il fecondo rapporto con T. S. Eliot e con altri giovani autori inglesi, la casa editrice intensificò l'attività di traduzione, soprattutto dei maggiori autori russi contemporanei. In quel periodo presero anche forma alcune collane ancora oggi attive, come la saggistica economico-sociale (che vide fra i collaboratori

John Maynard Keynes), la critica letteraria e la critica d'arte.

Il 1924 fu un anno cruciale. Fu allora, infatti, che i Woolf decisero di abbandonare Hogarth House e di trasferirsi a Londra, al 52 di Tavistock Square, nel cuore di Bloomsbury. La necessità di profondere maggiore impegno in questa attività spinse i Woolf a cercare collaboratori meno occasionali e più dedicati dei volontari che li avevano aiutati fino a quel momento.

Con una sede vera e propria (anche se nello scantinato di Tavistock Square) e personale fisso, Hogarth Press si trasformò da attività amatoriale in impresa editoriale e, senza perdere la propria identità, iniziò a essere governata come tale. Nel 1939, una quota di partecipazione fu ceduta a John Lehmann, dipendente della casa editrice dal 1931. Nel gennaio 1946, questi manifestò l'intenzione di interrompere il proprio rapporto con Hogarth Press; Leonard Woolf, ancora scosso dal suicidio della moglie, avvenuto nel 1941, temendo di non riuscire a gestire l'impresa con le sole proprie forze, decise di cederla al gruppo Chatto + Windus, oggi parte della sterminata galassia Random House, attuale proprietario e gestore del marchio.

Le citazioni in corsivo sono tratte dall'autobiografia di Leonard Woolf, pubblicata in 5 volumi fra il 1960 e il 1969 da Hogarth Press e parzialmente tradotta in Italiano da Serra e Riva (1989) con il titolo La mia vita con Virginia. Altre notizie possono essere ricavate dall'epistolario di Virginia Woolf e, in particolare dal volume Le cose che accadono: 1912-1922 (Einaudi, 1980) e dai diari della stessa, pubblicati in edizione tascabile in cinque volumi da Penguin Books. Una bibliografia completa delle opere pubblicate dalla Hogarth Press dal 1917 al 1946 in Howard J. Woolmer, A Checklist of the Hogarth Press 1917-1946 (St. Paul Bibliographies, 1986).

Questo articolo era già comparso su L'Esopo. Rivista trimestrale di bibliofilia, nel giugno 1992, quando ancora non sapevo che sarei diventato editore (si parva licet). Ringrazio Claude Marzotto Caotorta, che non sa di avermelo fatto ricordare. [pc]